上乃裏通り 雪花山房

ホテル日航熊本の近くにある自家製粉の手打ち蕎麦店。この辺りを歩いていた時に偶然行列を見つけ、気になったので入ってみた。

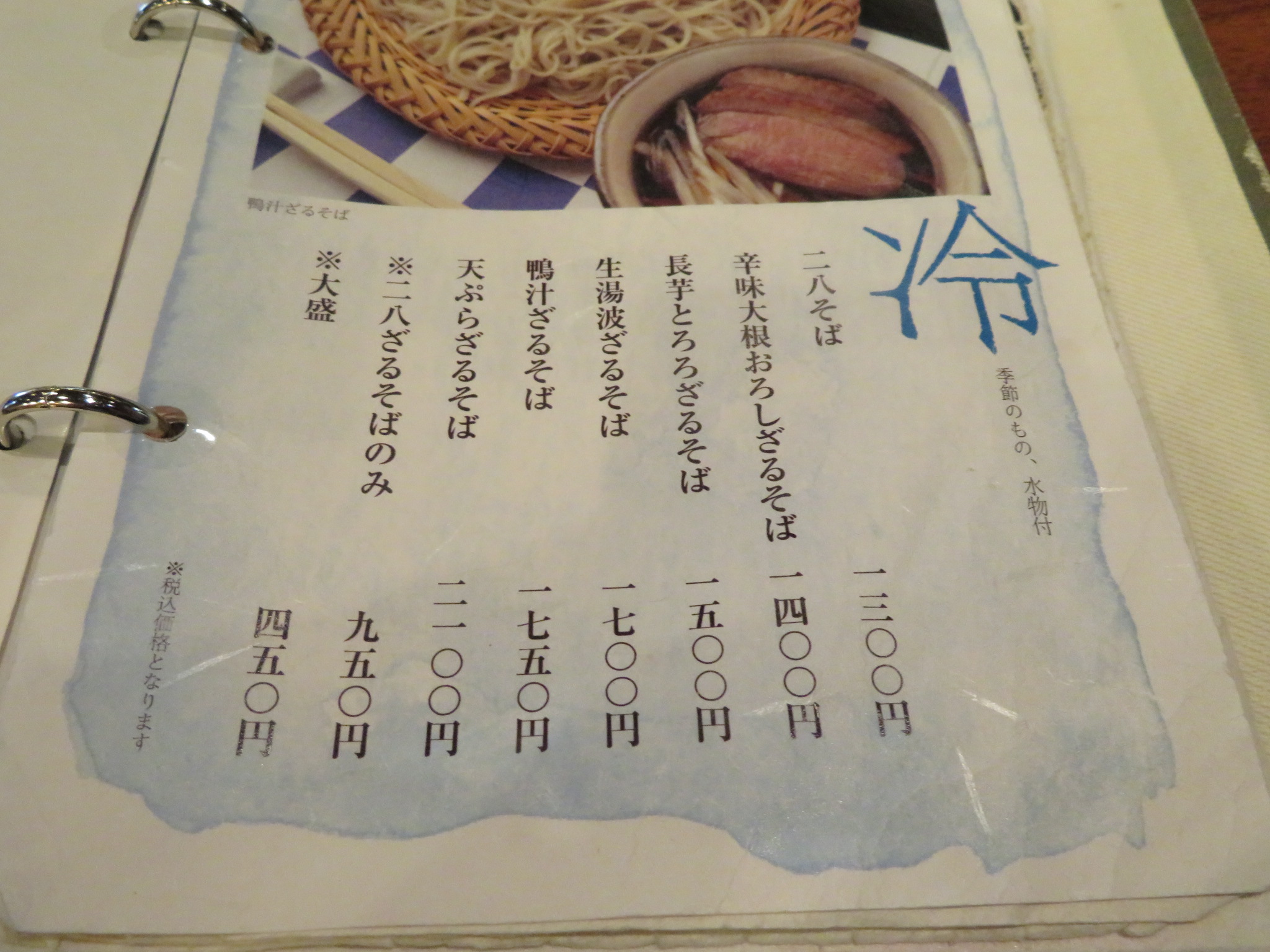

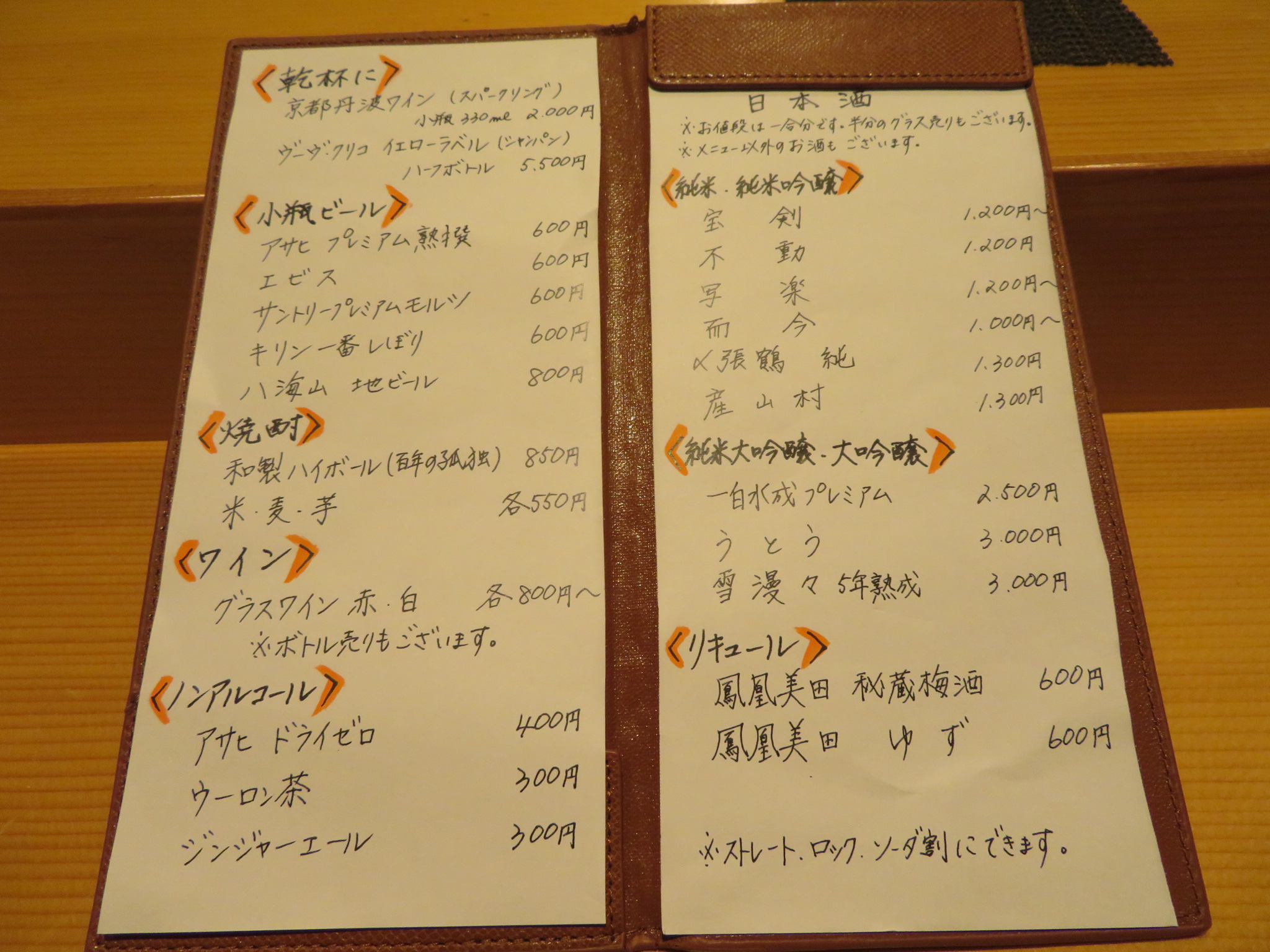

引戸を開けて店内に入ると、蕎麦屋としては珍しいオープンキッチンのカウンター席とテーブル席があり、まるで日本料理店のようである。メニューを見ると、メニューは昼メニューと夜メニューがあり、夜は酒を飲みながらコース(2名以上)や鍋をいただくこともできる。日本酒は、秋田の「新政」がメインで、他に「乾坤一」、「秋鹿」、「田酒」など。焼酎はメジャーなものが3種類となっている。どの蕎麦も価格はかなり高めであるが、蕎麦の他に季節の一品と水菓子付きがセットになっている。

初日のこの日は、「天ぷらざるそば」を注文。すると、薬味や抹茶塩、蕎麦つゆと共に、酢のものが出てきた(「湯葉どうふと野菜のポン酢ジュレがけ」と勝手に命名)。この湯葉豆腐のジュレがけはかなり美味しかった。続いて出てきた天ぷらは、一見すると衣が薄くて美味しそうだが、実際には衣が硬かった。蕎麦は二八そばで、薬味はネギ、擦り山葵、おろし大根の3つ。蕎麦つゆは、鰹節の香りが良く美味しいが、江戸前のような辛さではない。蕎麦をドップリと浸して食べても良いくらいの濃さである。冷たい蕎麦はコシがあるものの、蕎麦の香りや甘味をそれほど感じさせない。東京の蕎麦店のように蕎麦の量は少なめで、この日の蕎麦湯は今流行りの濃いタイプではなかったが、別の日の蕎麦湯はドロッとして濃かった。そして最後に、寒天と黒蜜で作ったような水菓子が出てきた。

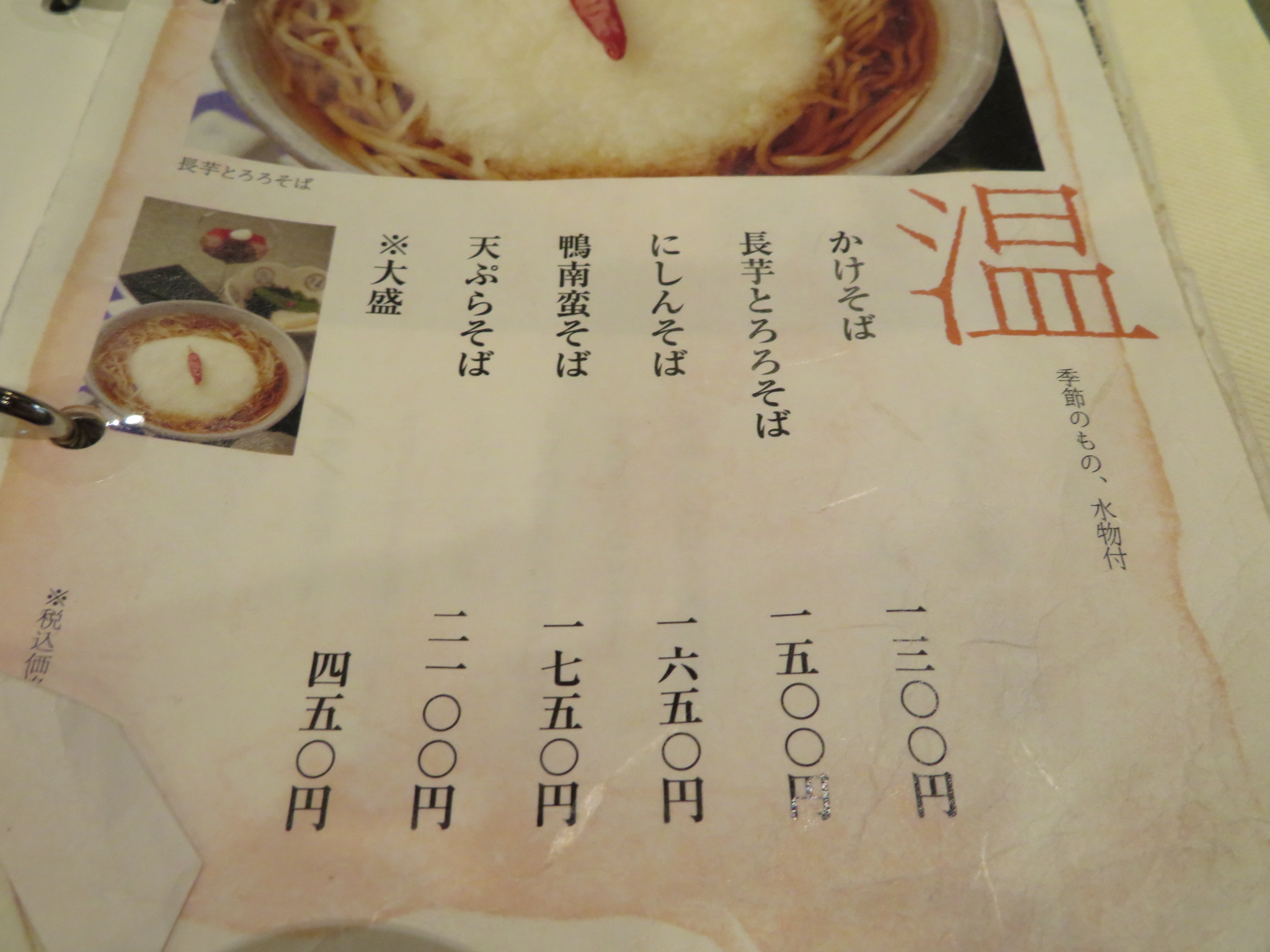

この店の僕のお勧めは、むしろ温かい蕎麦の方で、特に、「鴨南蛮そば」と「長芋とろろそば」がいい。「鴨南蛮そば」のつゆは、京都の蕎麦つゆのように薄い色をしているが、洗練された鰹節の香りに加え、鴨の旨味をしっかりと味わえる美味しさ。蕎麦も伸びてへたることなく、焼いた短冊でないネギも、この汁にマッチしている。また、鴨も焼いたものでなく、日本料理でいう鴨ロースをスライスしたもの。火の通りがミディアムで、味がしっかりと染みていて、オリジナリティのある鴨南蛮である。温かい「長芋とろろそば」は、とろろと蕎麦が絡んで美味しさが倍増する。特に、残った汁とドロッとしたとろろが混ざった汁を飲むと、両者が相まって何とも言えない美味しさとなる。「鴨せいろ」は、肉、ネギともに温かい蕎麦と同じであるが、汁は濃いめなので、タップリと2匙くらいの山椒を入れて食べるのがお勧め。残念ながら、冷たい「生湯波そば」は、その日は入荷せず未だ食べられていない。

全てが完璧とは言えないが、美味しい蕎麦屋が少ない熊本市ではお勧めできる店である。ちなみに、この店の予約は平日の予約はどの時間帯でも可能だが、土日の予約は開店時の11時半のみ可能である。また、平日は空いているので、行くなら、特に平日の昼がお勧めである。(2019年8月追加)

熊本市中央区上通町7-22 ![]()

電話番号:096-327-5078

定休日:水曜

営業時間:11時半~14時、17時半~21時

予算:鴨南蛮そば1750円、長芋とろろそば1500円

アクセス:熊本市電・通町筋電停で降り、熊本城と反対側(鶴屋百貨店側)へ向かう。ホテル日航熊本の中のタクシー乗降場を過ぎて、裏通りへ向かう。駐車場や駐輪場を左に見ながら進むと、セブンイレブンが見えてくる。更に進むと左側にある。ホテル日航熊本から徒歩4分

最寄りのランドマーク:通町筋電停、ホテル日航熊本

お勧めポイント:洗練された美味しい蕎麦が食べられる

ホテル日航熊本の近くにある自家製粉の手打ち蕎麦店。平日開店時はこんな感じ

ホテル日航熊本の近くにある自家製粉の手打ち蕎麦店。平日開店時はこんな感じ 土日・祝日になると開店前から行列ができるので、予約必須

土日・祝日になると開店前から行列ができるので、予約必須 蕎麦屋としては珍しいオープンキッチンのカウンター席とテーブル席があり、まるで日本料理店のよう

蕎麦屋としては珍しいオープンキッチンのカウンター席とテーブル席があり、まるで日本料理店のよう

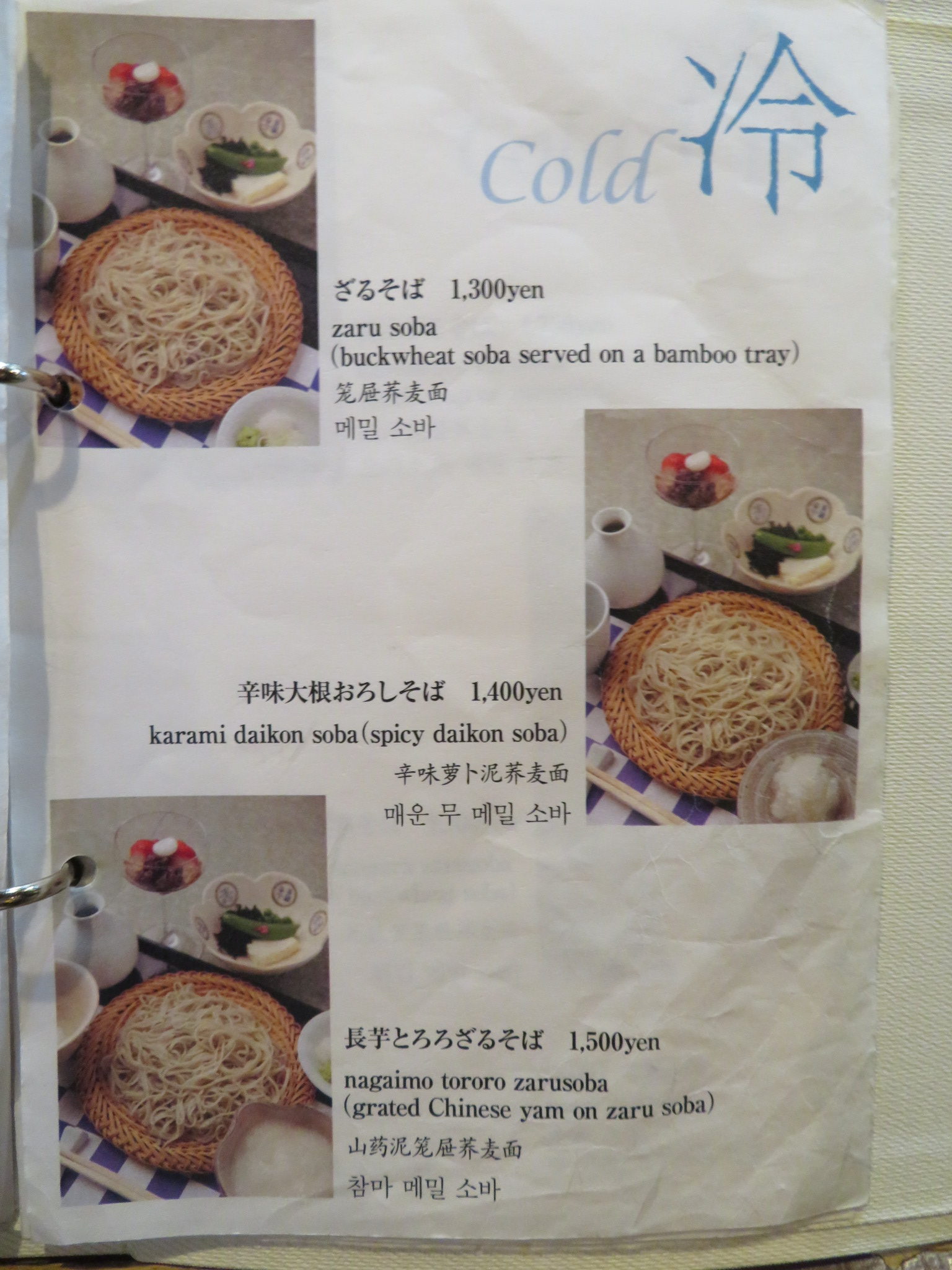

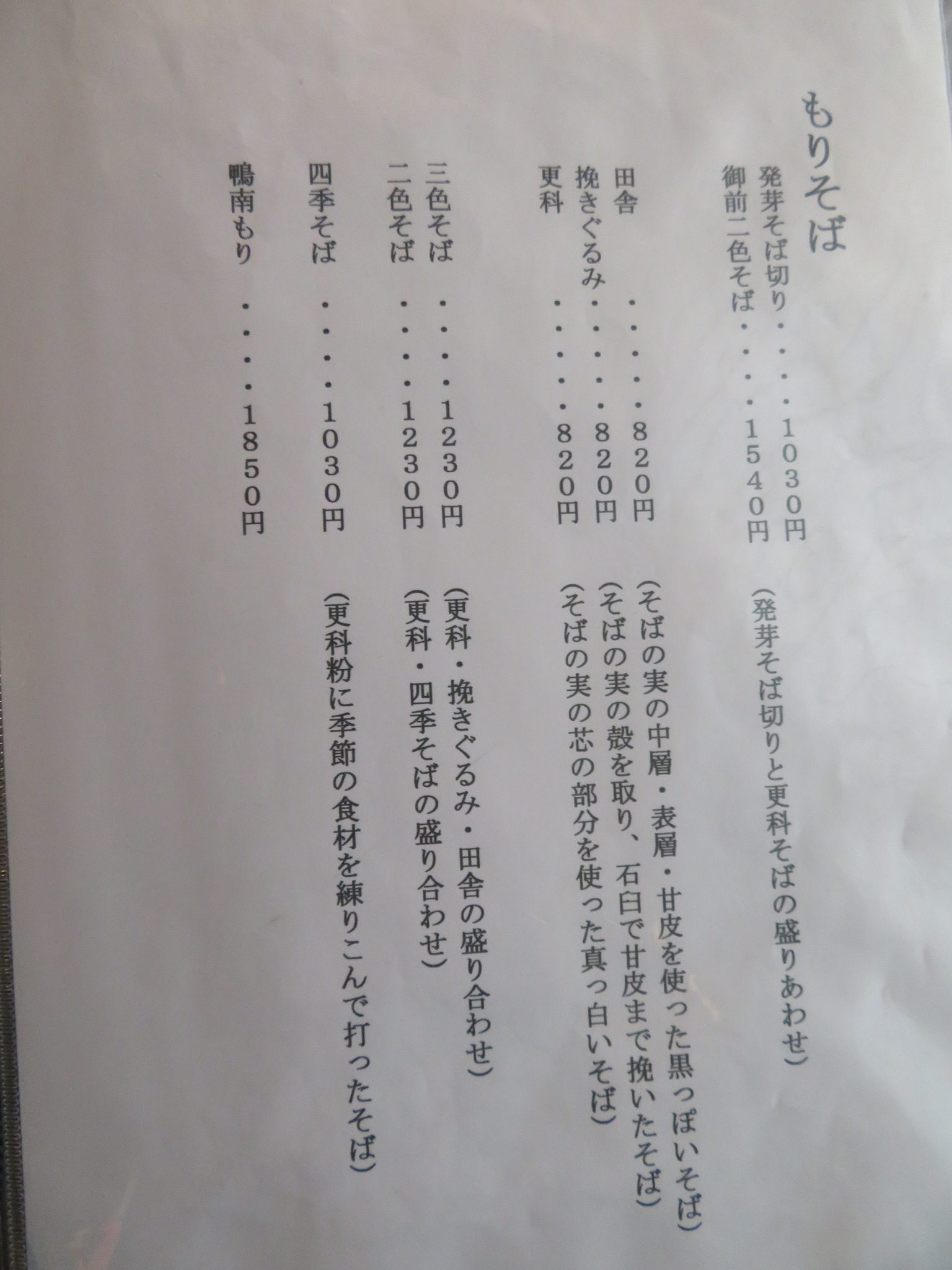

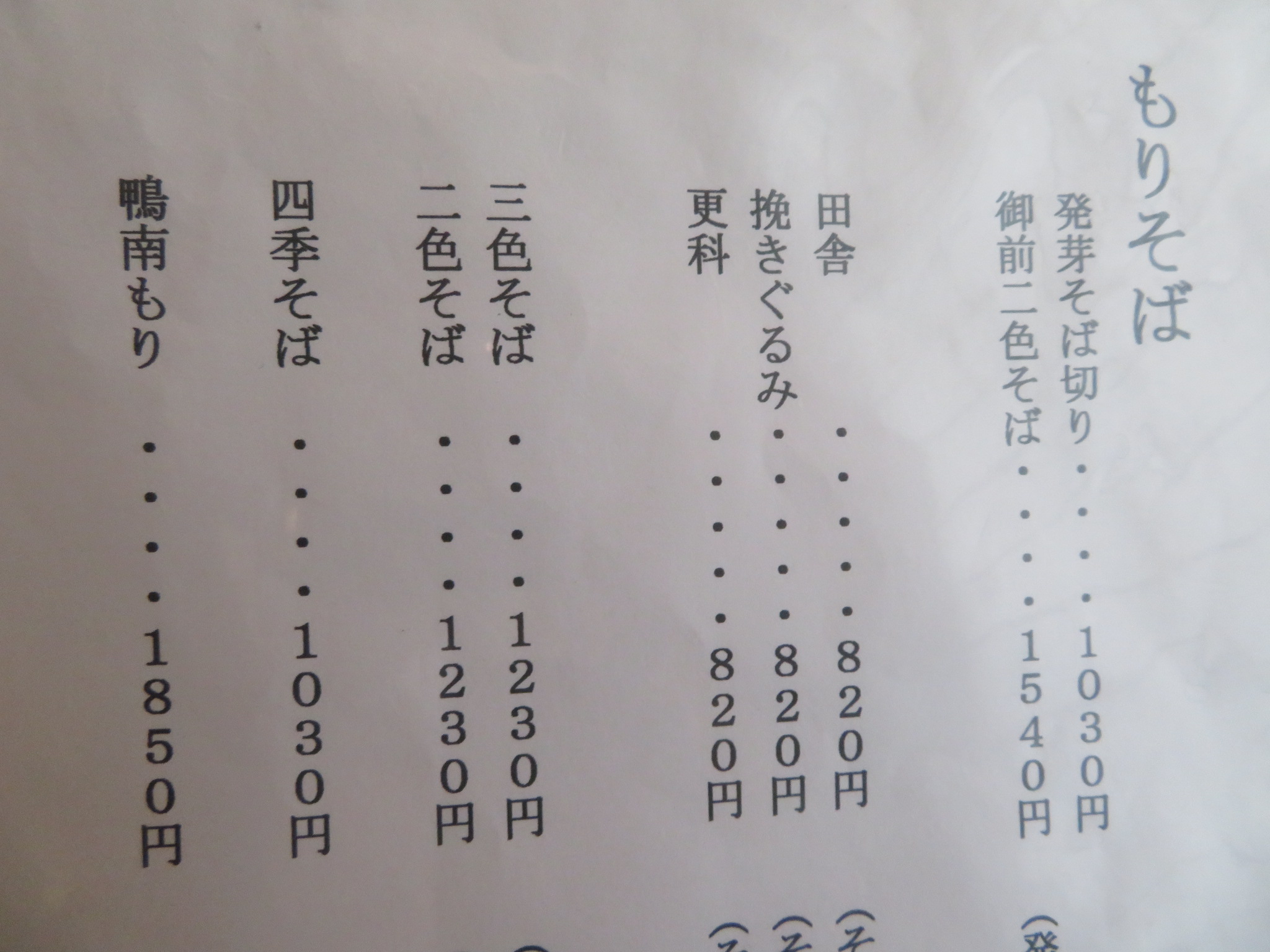

冷たい蕎麦のメニュー

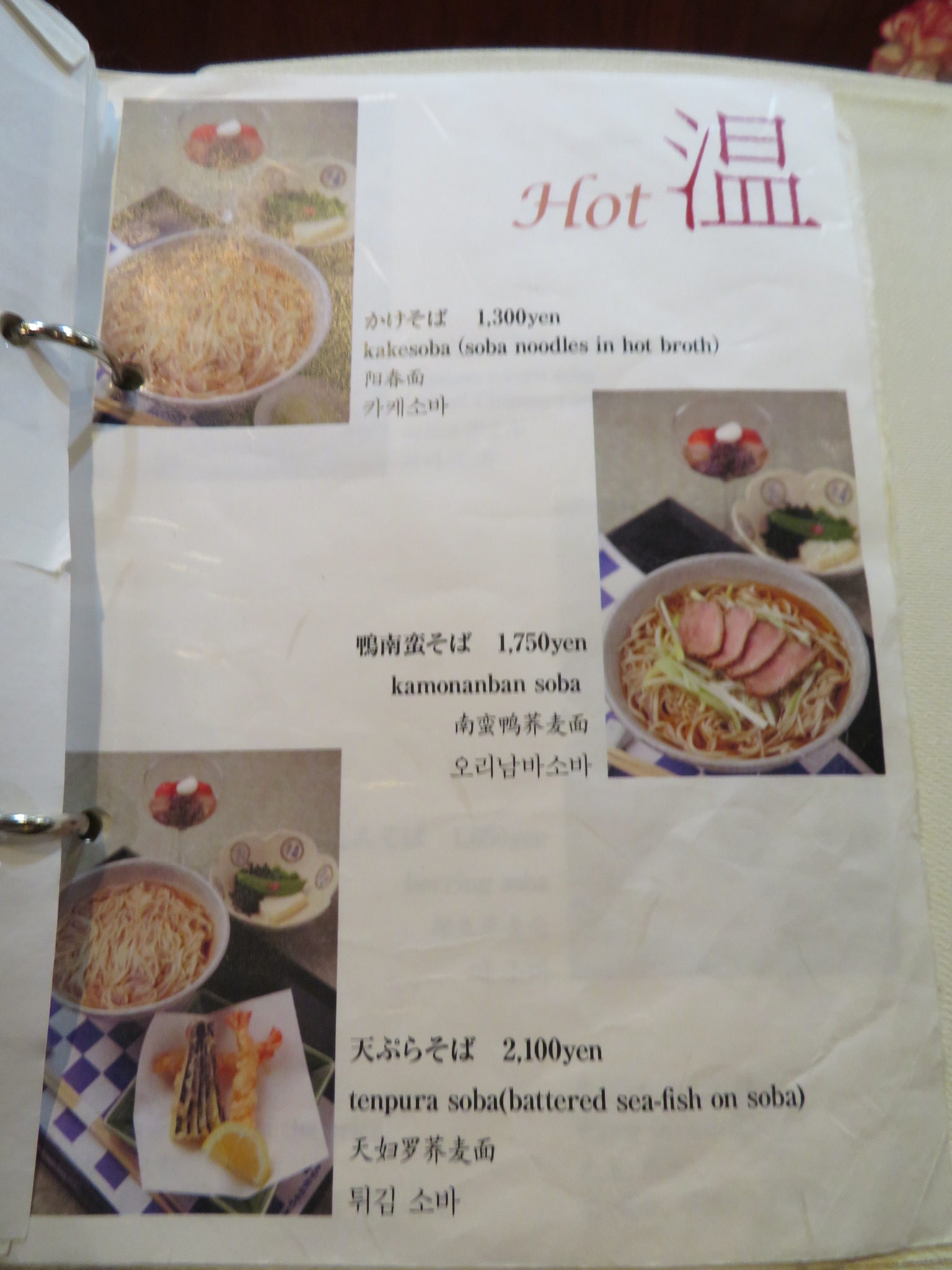

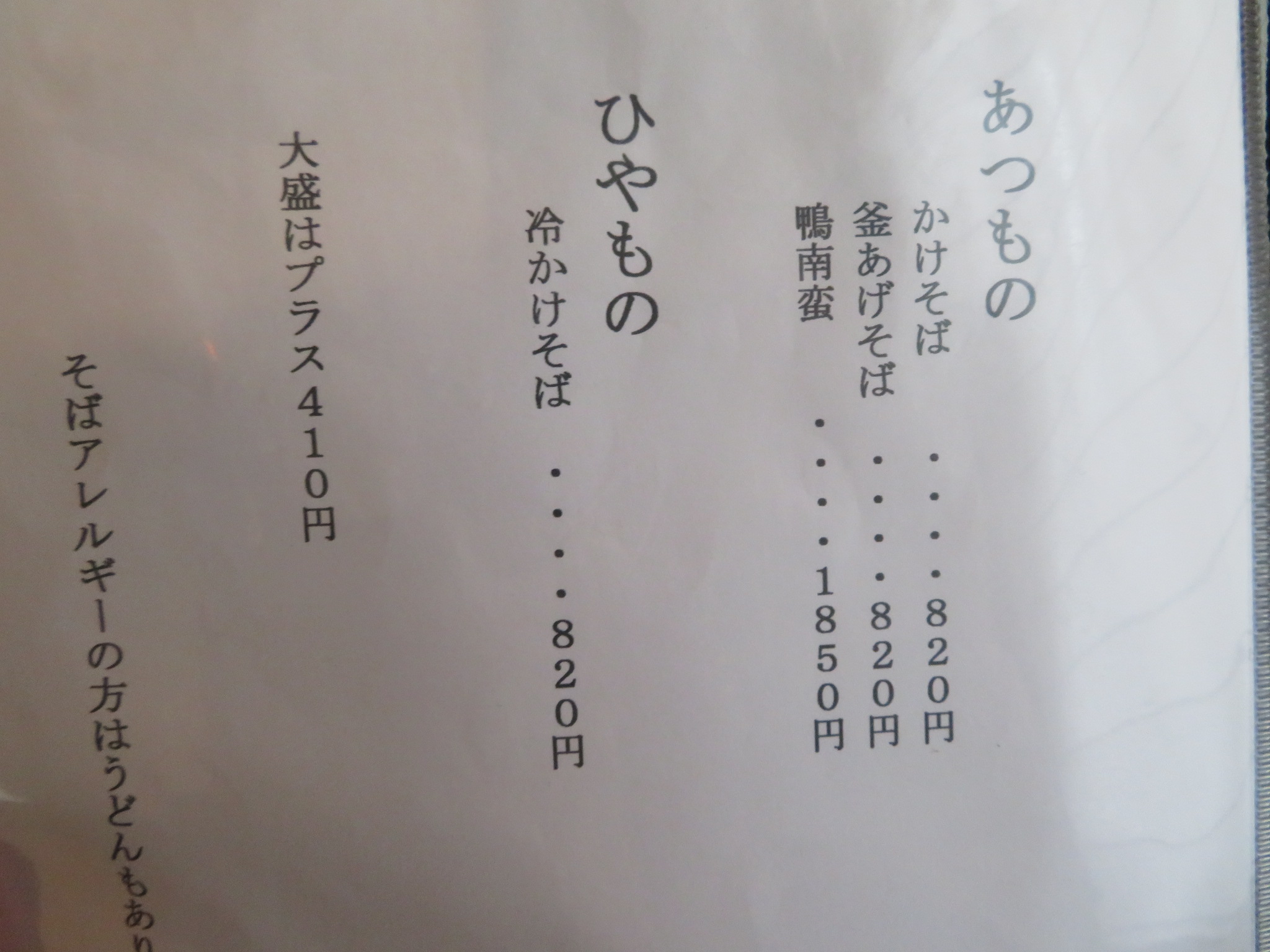

冷たい蕎麦のメニュー 温かい蕎麦のメニュー

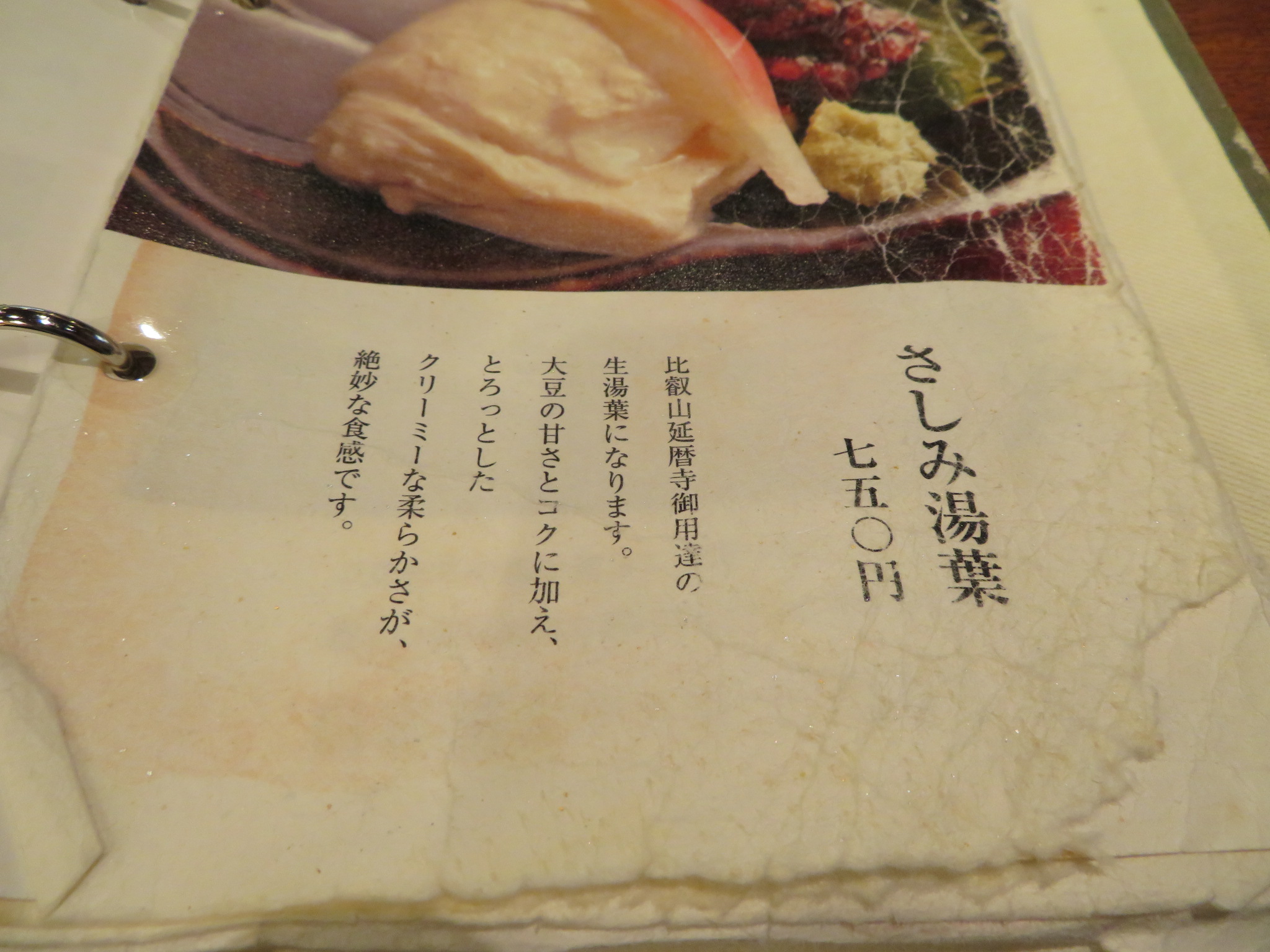

温かい蕎麦のメニュー さしみ湯葉は美味しいのでお勧め!

さしみ湯葉は美味しいのでお勧め! 外国語メニューもあります

外国語メニューもあります 外国語メニューもあります

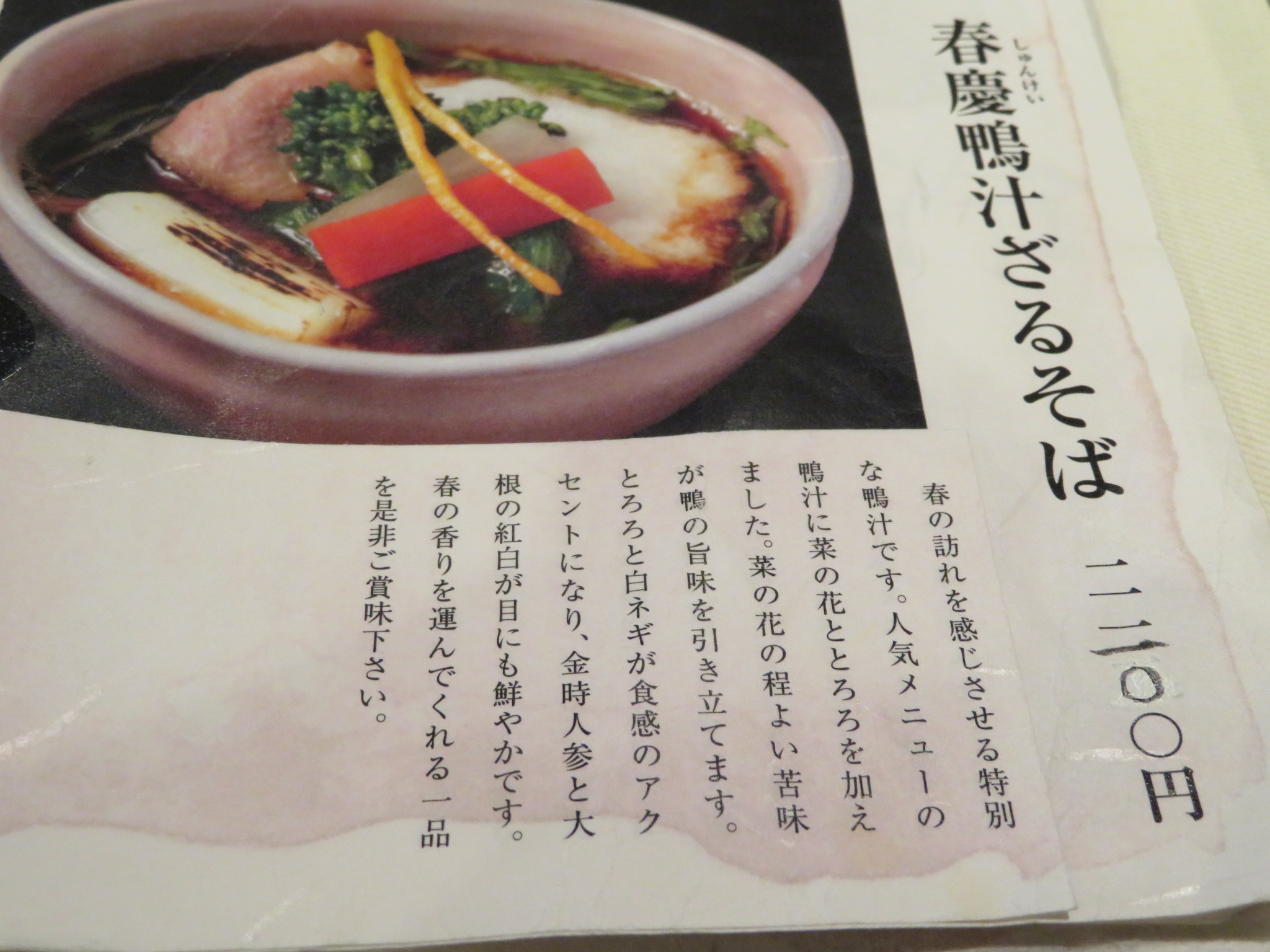

外国語メニューもあります 季節の蕎麦

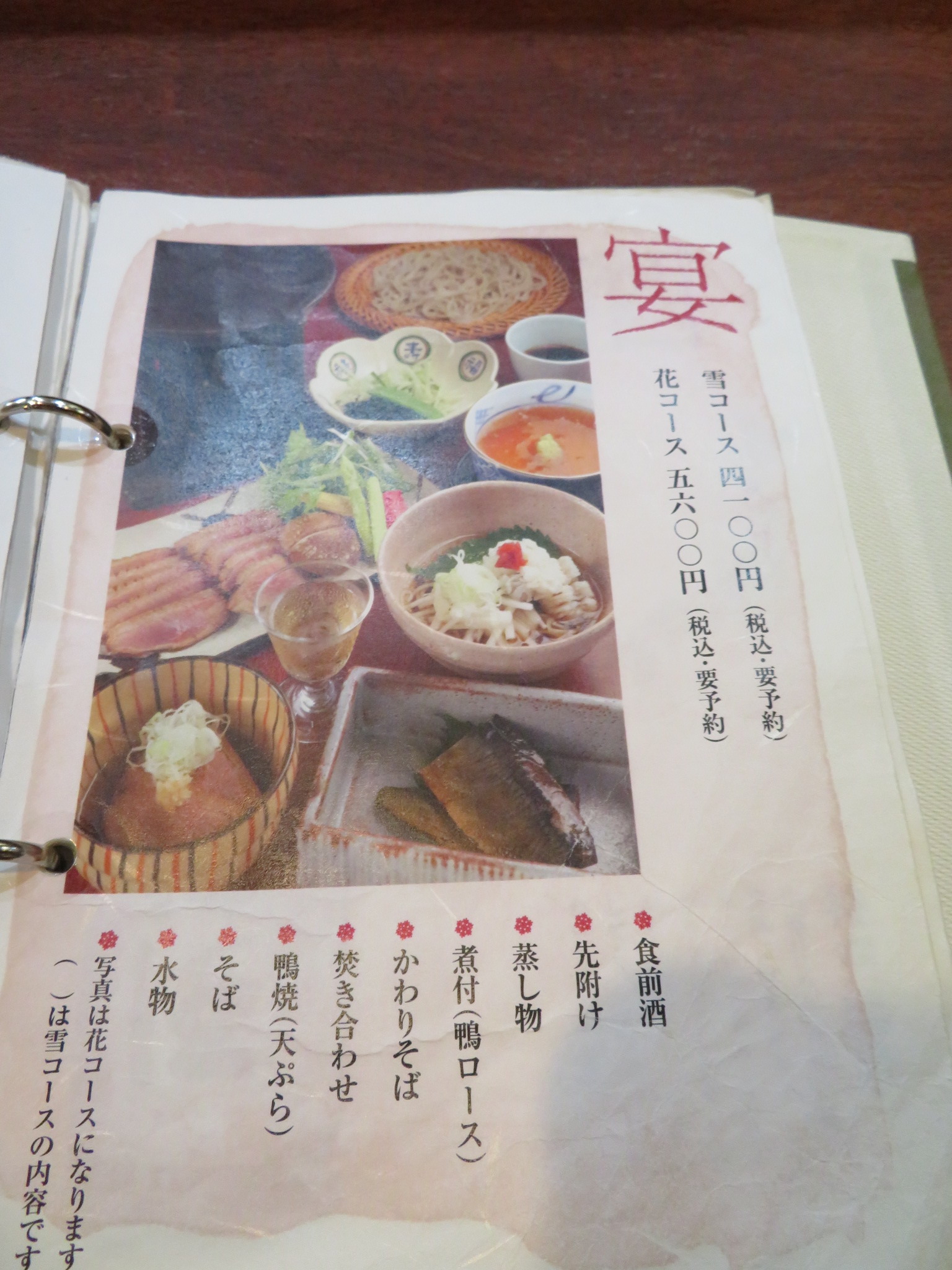

季節の蕎麦 夜のコースメニューは、4100円と5600円の2コース

夜のコースメニューは、4100円と5600円の2コース 季節の鍋メニュー

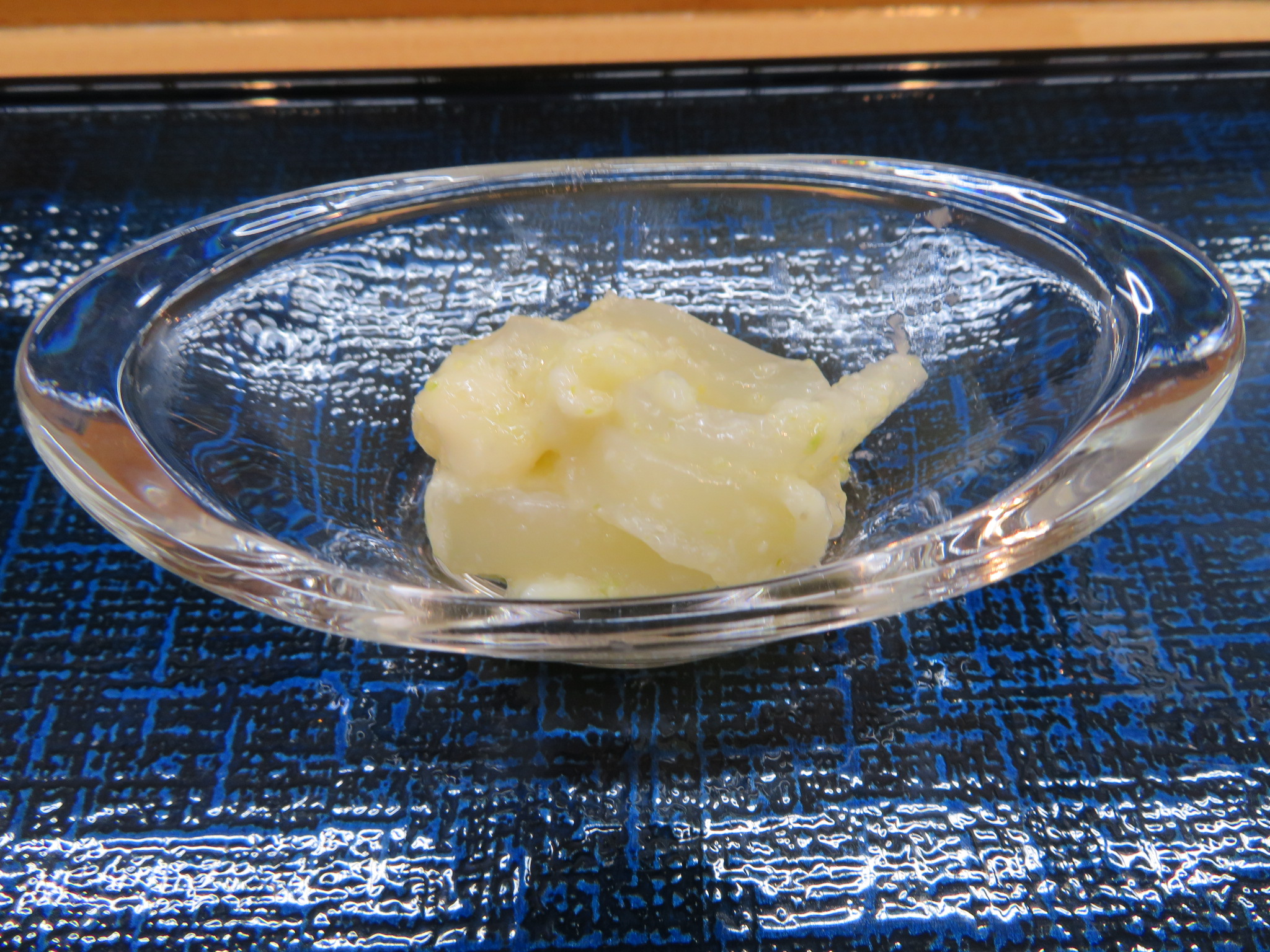

季節の鍋メニュー どの蕎麦も価格はかなり高めであるが、蕎麦の他に季節の一品と水菓子付きがセットになっている。初日のこの日は、「天ぷらざるそば」を注文。すると、薬味や抹茶塩、蕎麦つゆと共に、酢のものが出てきた(「湯葉どうふと野菜のポン酢ジュレがけ」と勝手に命名)。薬味はネギ、擦り山葵、おろし大根の3つ

どの蕎麦も価格はかなり高めであるが、蕎麦の他に季節の一品と水菓子付きがセットになっている。初日のこの日は、「天ぷらざるそば」を注文。すると、薬味や抹茶塩、蕎麦つゆと共に、酢のものが出てきた(「湯葉どうふと野菜のポン酢ジュレがけ」と勝手に命名)。薬味はネギ、擦り山葵、おろし大根の3つ この「湯葉豆腐のジュレがけ」はかなり美味しかった

この「湯葉豆腐のジュレがけ」はかなり美味しかった 続いて出てきた天ぷらは、一見すると衣が薄くて美味しそうだが、実際には衣が硬かった

続いて出てきた天ぷらは、一見すると衣が薄くて美味しそうだが、実際には衣が硬かった 蕎麦は二八そばで、東京の蕎麦店のように蕎麦の量は少なめだ

蕎麦は二八そばで、東京の蕎麦店のように蕎麦の量は少なめだ コシがあるものの、蕎麦の香りや甘味をそれほど感じさせない

コシがあるものの、蕎麦の香りや甘味をそれほど感じさせない そして最後に、寒天と黒蜜で作ったような水菓子が出てきた

そして最後に、寒天と黒蜜で作ったような水菓子が出てきた 「鴨せいろ」

「鴨せいろ」 肉、ネギともに温かい「鴨南蛮そば」と同じであるが、汁は濃いめなので、タップリと2匙くらいの山椒を入れて食べるのがお勧め

肉、ネギともに温かい「鴨南蛮そば」と同じであるが、汁は濃いめなので、タップリと2匙くらいの山椒を入れて食べるのがお勧め

この日の蕎麦湯は今流行りの濃いトロッとしたタイプであったが、別の日の蕎麦湯は薄かった

この日の蕎麦湯は今流行りの濃いトロッとしたタイプであったが、別の日の蕎麦湯は薄かった 温かい「長芋とろろそば」は、ろろと蕎麦が絡んで美味しさが倍増する。特に、残った汁とドロッとしたとろろが混ざった汁を飲むと、両者が相まって何とも言えない美味しさとなる。お勧め!

温かい「長芋とろろそば」は、ろろと蕎麦が絡んで美味しさが倍増する。特に、残った汁とドロッとしたとろろが混ざった汁を飲むと、両者が相まって何とも言えない美味しさとなる。お勧め! 「鴨南蛮そば」のつゆは、京都の蕎麦つゆのように薄い色をしているが、洗練された鰹節の香りに加え、鴨の旨味をしっかりと味わえる美味しさ

「鴨南蛮そば」のつゆは、京都の蕎麦つゆのように薄い色をしているが、洗練された鰹節の香りに加え、鴨の旨味をしっかりと味わえる美味しさ 鴨も焼いたものでなく、日本料理でいう鴨ロースをスライスしたもの。火の通りがミディアムで、味がしっかりと染みていて、オリジナリティのある鴨南蛮である

鴨も焼いたものでなく、日本料理でいう鴨ロースをスライスしたもの。火の通りがミディアムで、味がしっかりと染みていて、オリジナリティのある鴨南蛮である 蕎麦も伸びてへたることなくコシを保っていた

蕎麦も伸びてへたることなくコシを保っていた

左にJR水前寺駅が見えたら、その先に・・・

左にJR水前寺駅が見えたら、その先に・・・ 細い右斜めの通りが見えます(もう見えています)

細い右斜めの通りが見えます(もう見えています) ココです!

ココです! 古民家をリニューアルした和モダンな店内は、なかなか風情があっていいが、何故かポップミュージックが流れていた

古民家をリニューアルした和モダンな店内は、なかなか風情があっていいが、何故かポップミュージックが流れていた 名物は、蕎麦の実を発芽させ、独自の手打ち法によって打たれた「発芽そば切り」のようだ。「発芽そば」は、発芽期に発生する糖化酵素によって甘みが増え、餅のような食感と独特のぬめりが出るらしい

名物は、蕎麦の実を発芽させ、独自の手打ち法によって打たれた「発芽そば切り」のようだ。「発芽そば」は、発芽期に発生する糖化酵素によって甘みが増え、餅のような食感と独特のぬめりが出るらしい お品書き1

お品書き1 お品書き1のアップ

お品書き1のアップ お品書き2

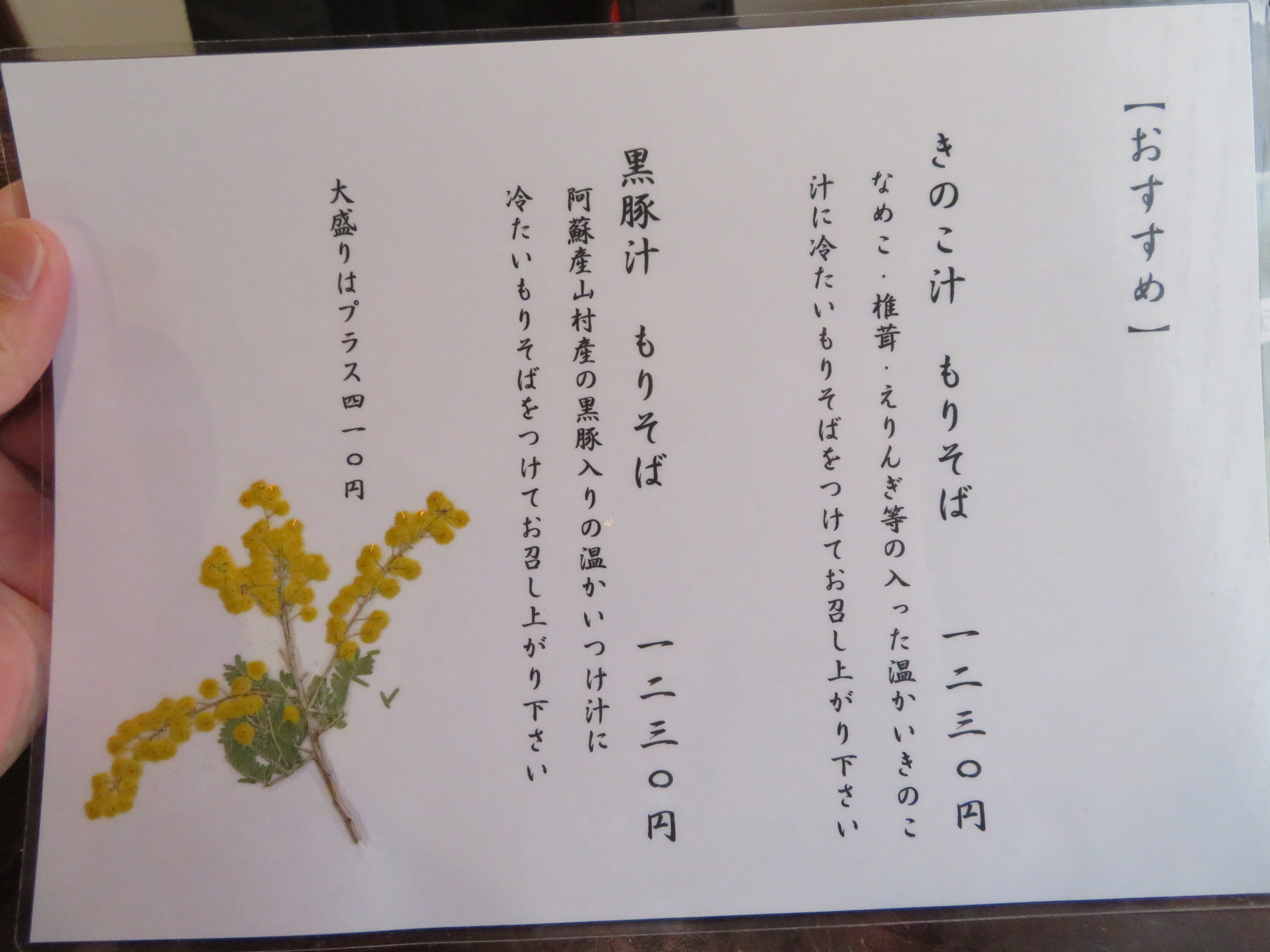

お品書き2 季節の蕎麦

季節の蕎麦 発芽そば切りと更科の「御前二色そば」

発芽そば切りと更科の「御前二色そば」 つけ汁は辛さがちょうど良く、本枯節が香って悪くない

つけ汁は辛さがちょうど良く、本枯節が香って悪くない 「発芽そば切り」は、いわゆる挽きぐるみ蕎麦で、確かに蕎麦の香りと甘みが増すが、代わりにコシがなくなっている。悪く言えば、細切りの温かい蕎麦を食べている時の状態なので、好みが分かれるかも

「発芽そば切り」は、いわゆる挽きぐるみ蕎麦で、確かに蕎麦の香りと甘みが増すが、代わりにコシがなくなっている。悪く言えば、細切りの温かい蕎麦を食べている時の状態なので、好みが分かれるかも 「更科そば」は、香りがなくなるものの、コシがあってバランスが良くお勧め

「更科そば」は、香りがなくなるものの、コシがあってバランスが良くお勧め 蕎麦湯はドロドロのクリーミーなタイプで、美味しい

蕎麦湯はドロドロのクリーミーなタイプで、美味しい 「三色そば」。左から「挽きぐるみ」、「発芽そば切り」、「更科」

「三色そば」。左から「挽きぐるみ」、「発芽そば切り」、「更科」 「挽きぐるみそば」は、滑らかさがなく、更にコシもない。むしろ、同じ挽きぐるみであればて「発芽そば切り」の方がいいかも

「挽きぐるみそば」は、滑らかさがなく、更にコシもない。むしろ、同じ挽きぐるみであればて「発芽そば切り」の方がいいかも 阿蘇の黒豚をした「黒豚汁 もりそば」は、生姜焼きくらいに肉が厚くため、食感が良くなく、豚の臭みも僅かに感じられた

阿蘇の黒豚をした「黒豚汁 もりそば」は、生姜焼きくらいに肉が厚くため、食感が良くなく、豚の臭みも僅かに感じられた 西銀座通りの表示の横の・・・

西銀座通りの表示の横の・・・ このビルの・・・

このビルの・・・ 2階にあります

2階にあります ココです!

ココです! 店内は、掘りごたつ風のカウンター席と2名様用のテーブル席が1つだけ

店内は、掘りごたつ風のカウンター席と2名様用のテーブル席が1つだけ カウンターの上には大皿が置かれ、京都のおばんざい風の料理が並ぶ

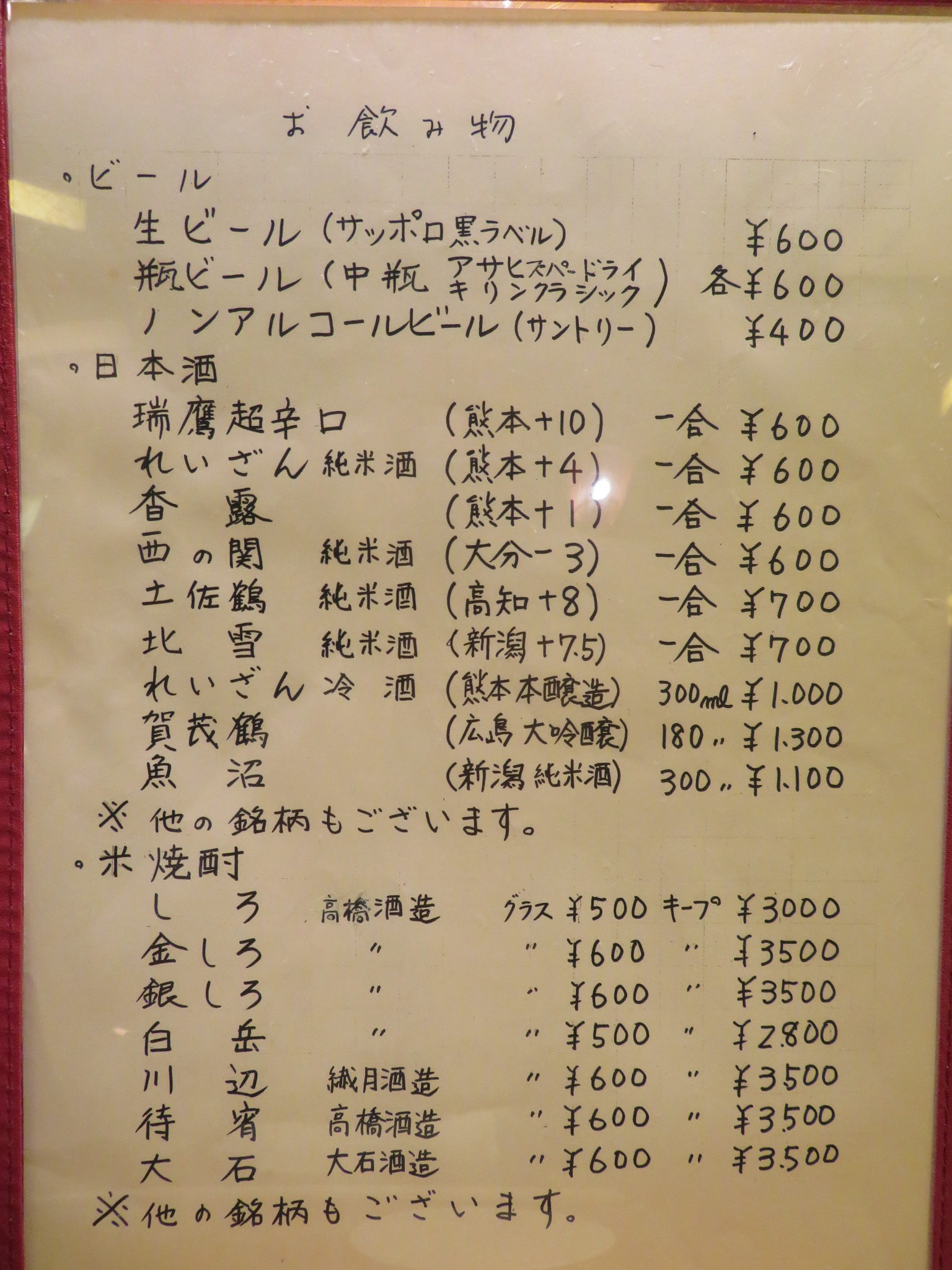

カウンターの上には大皿が置かれ、京都のおばんざい風の料理が並ぶ お酒のメニューを見ると、日本酒や焼酎など一通り揃ってはいるが、プレミアム的なものはない

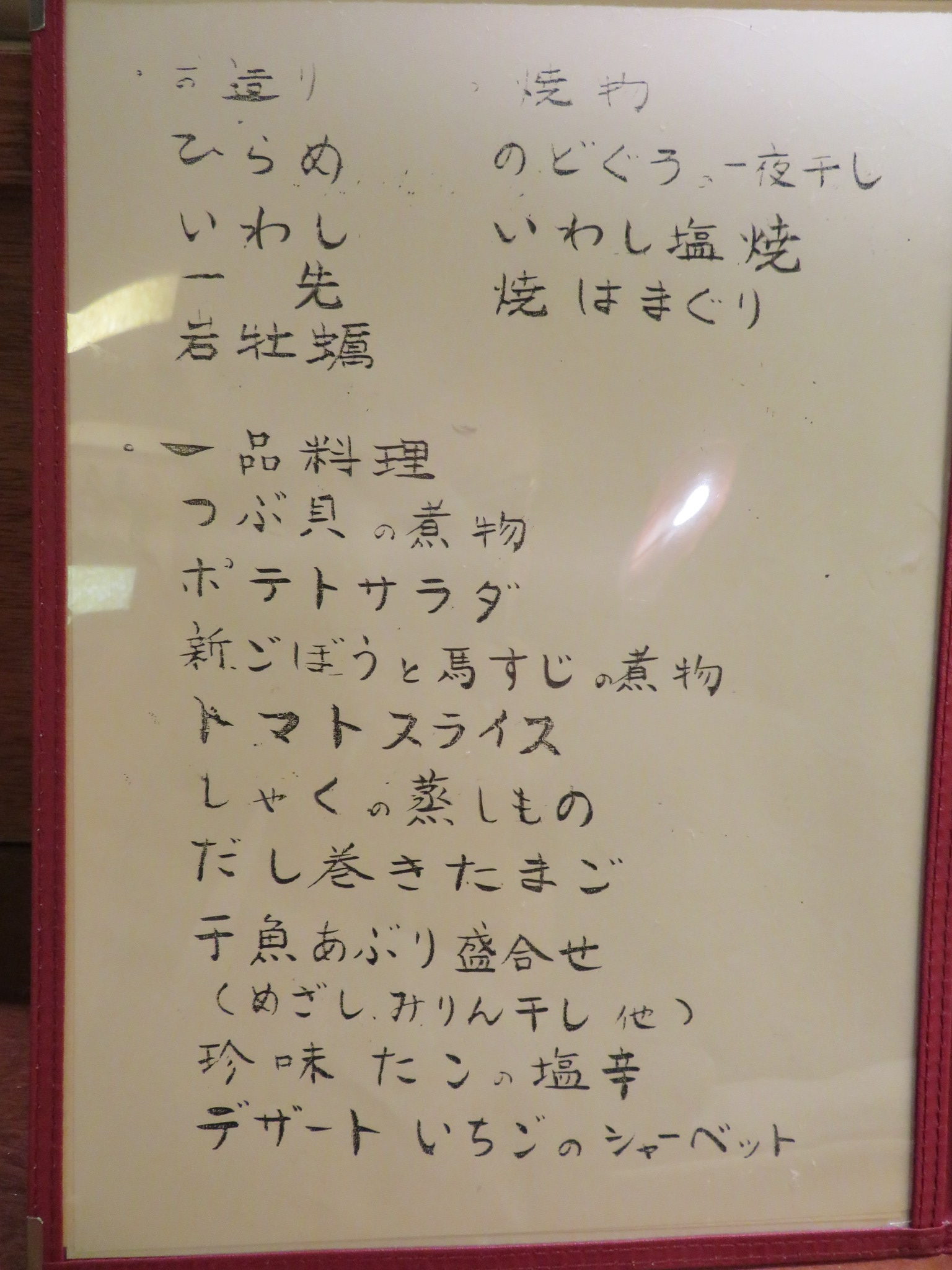

お酒のメニューを見ると、日本酒や焼酎など一通り揃ってはいるが、プレミアム的なものはない 料理のメニュー

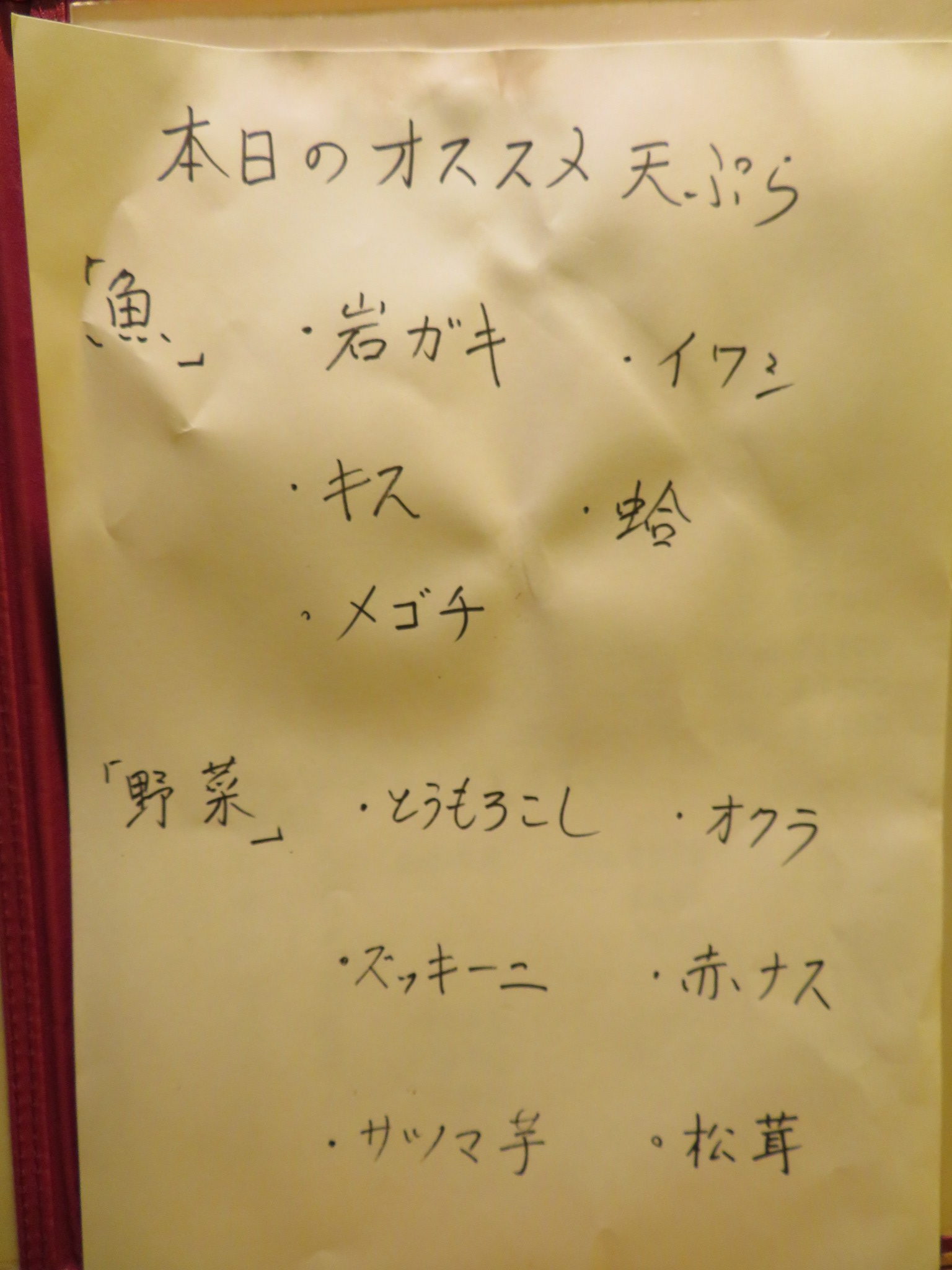

料理のメニュー 本日のお勧めの天ぷらメニュー

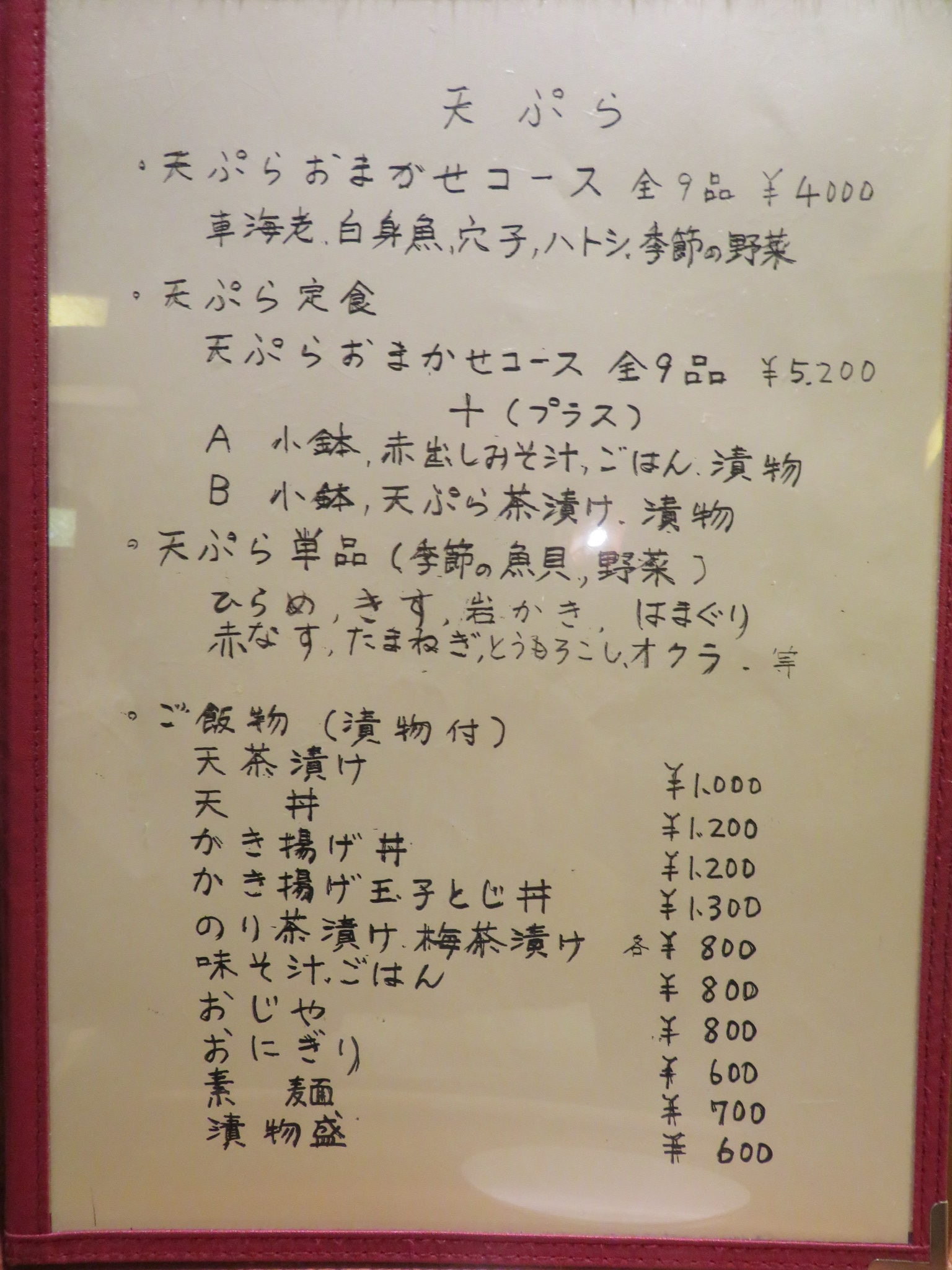

本日のお勧めの天ぷらメニュー レギュラーの天ぷらメニュー

レギュラーの天ぷらメニュー 「ポテトサラダ」は、人参やキュウリのバランスが良く、店主のセンスを感じさせる

「ポテトサラダ」は、人参やキュウリのバランスが良く、店主のセンスを感じさせる 新ゴボウと馬スジの煮物」は、やや歯ごたえのある馬スジとゴボウとの相性が抜群で、最高に旨かった!

新ゴボウと馬スジの煮物」は、やや歯ごたえのある馬スジとゴボウとの相性が抜群で、最高に旨かった! 「馬刺し」

「馬刺し」 カチカチの冷凍だったのは残念だが、肉質はなかなか良かった。最初は生姜醤油で、後半はニンニクを加えた醤油で食べれば、間違のいない美味しさ

カチカチの冷凍だったのは残念だが、肉質はなかなか良かった。最初は生姜醤油で、後半はニンニクを加えた醤油で食べれば、間違のいない美味しさ 擦りたての本ワサビが添えられた「真イワシの刺身」

擦りたての本ワサビが添えられた「真イワシの刺身」 脂がのっていて蕩けるような美味しさ

脂がのっていて蕩けるような美味しさ 天草産の「岩牡蠣」は、プリッとしていて旨味十分

天草産の「岩牡蠣」は、プリッとしていて旨味十分 五島列島産「ノドグロの塩焼き」は、皮目がカリッと焼かれ、小ぶりであったが脂がのっていて最高にジューシーだった

五島列島産「ノドグロの塩焼き」は、皮目がカリッと焼かれ、小ぶりであったが脂がのっていて最高にジューシーだった まず出てきた「車エビの頭」は、カリカリに揚げられてお酒のアテにピッタリ

まず出てきた「車エビの頭」は、カリカリに揚げられてお酒のアテにピッタリ 「車エビ」は、ミディアムレアに火が通され、甘さが残る絶妙な揚げ加減。油は綿実油のブレンドらしく、ごま油のように香りに深みがなかったのが残念

「車エビ」は、ミディアムレアに火が通され、甘さが残る絶妙な揚げ加減。油は綿実油のブレンドらしく、ごま油のように香りに深みがなかったのが残念 2本目の「車エビ」

2本目の「車エビ」 「オクラ」

「オクラ」 「新蓮根」はシャキシャキとしていて、驚くほどの甘みを感じた

「新蓮根」はシャキシャキとしていて、驚くほどの甘みを感じた 「キス」も美味しかったが、もう少し衣が厚く、ふっくらサックリとして欲しかった

「キス」も美味しかったが、もう少し衣が厚く、ふっくらサックリとして欲しかった 「甘唐辛子」

「甘唐辛子」 「海老とパンのはさみ揚げ」だけは、中華風に山椒塩でいただく

「海老とパンのはさみ揚げ」だけは、中華風に山椒塩でいただく 「赤茄子」

「赤茄子」 「モロッコ豆」は柔らかくジューシーで、これまで食べた野菜天ぷらとしては、最高の天ネタであった

「モロッコ豆」は柔らかくジューシーで、これまで食べた野菜天ぷらとしては、最高の天ネタであった ウロコのついた甘鯛は鱗が硬く、身も何故か塩素臭くてダメだった

ウロコのついた甘鯛は鱗が硬く、身も何故か塩素臭くてダメだった 「海老のかき揚げの天茶」は煎茶で頂くのだが、ワサビが添えてなく、塩味も足りないので、塩とワサビを追加でもらってからいただくといい

「海老のかき揚げの天茶」は煎茶で頂くのだが、ワサビが添えてなく、塩味も足りないので、塩とワサビを追加でもらってからいただくといい このビルの1階にあります

このビルの1階にあります ビルの地下の通路を進むと・・・

ビルの地下の通路を進むと・・・ 奥に「鮨 仙八」の行灯が見えます

奥に「鮨 仙八」の行灯が見えます 扉を開けると、L字型のカウンター席と個室のテーブル席が

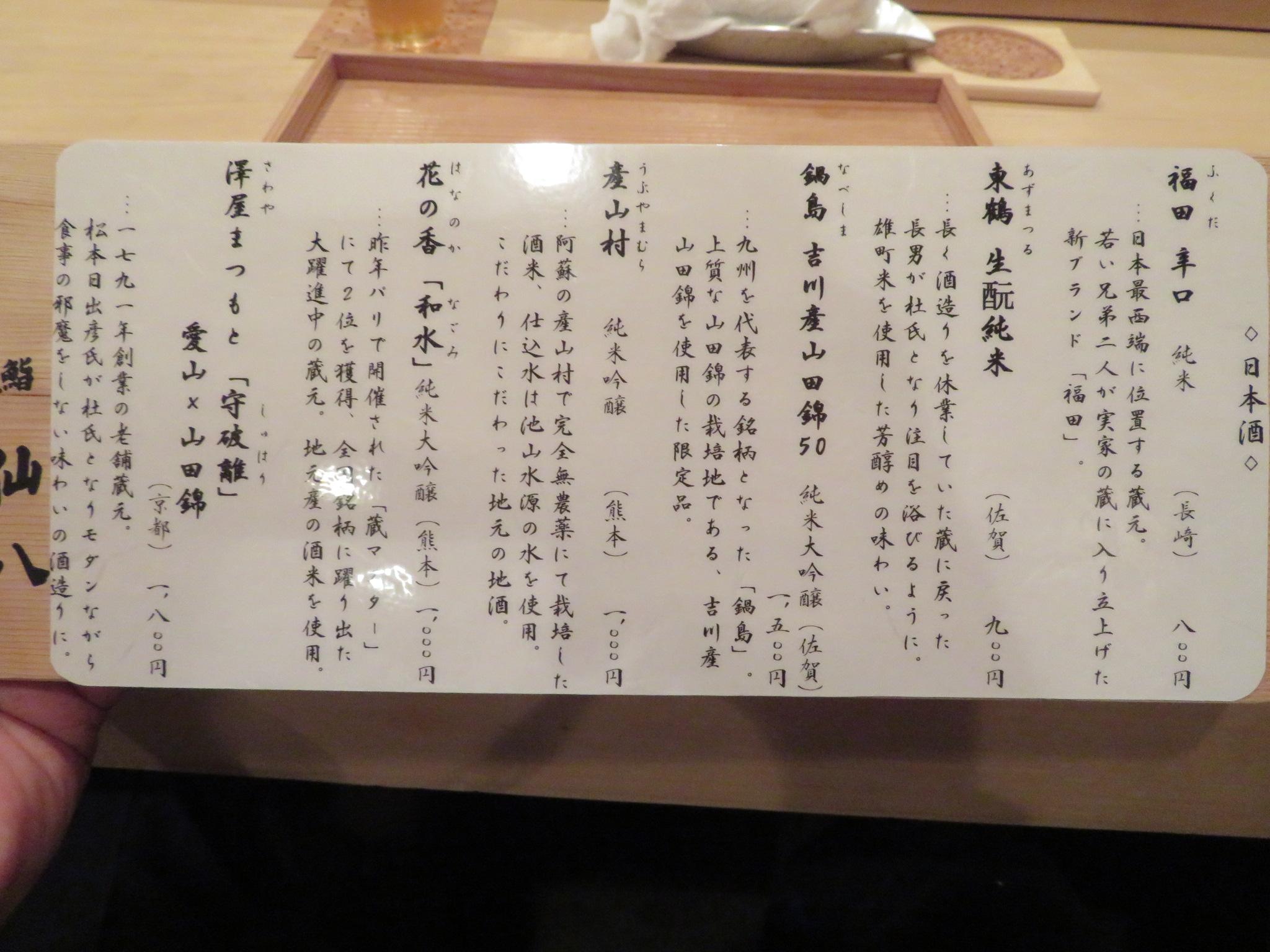

扉を開けると、L字型のカウンター席と個室のテーブル席が 日本酒のメニュー

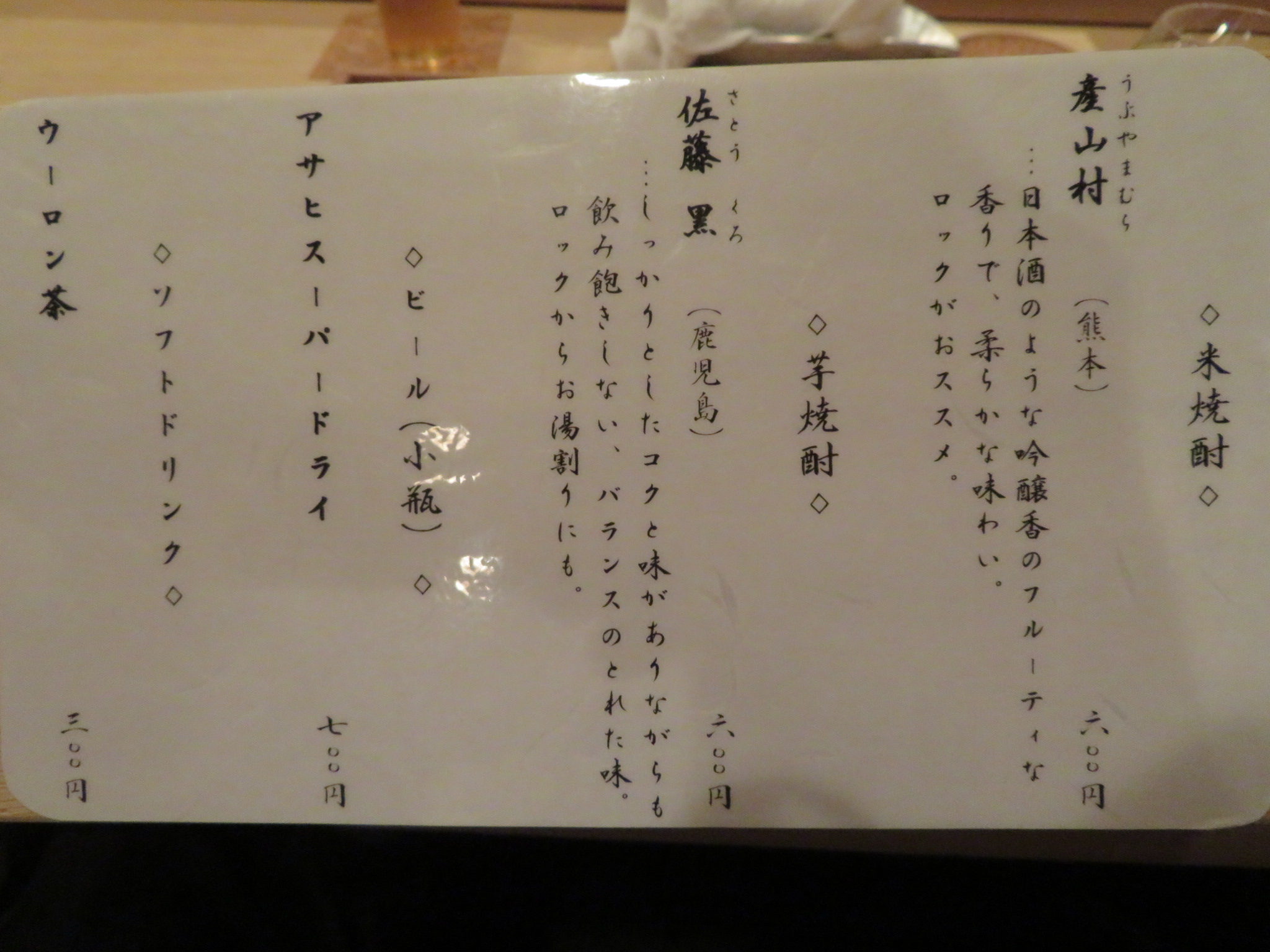

日本酒のメニュー 焼酎のメニュー

焼酎のメニュー 茶懐石の流儀なのか?まず出てきたのは、「潮汁」には酢飯が入った一品。飲み進めて行くに従って酸味が増し、味の変化が面白い

茶懐石の流儀なのか?まず出てきたのは、「潮汁」には酢飯が入った一品。飲み進めて行くに従って酸味が増し、味の変化が面白い 締めた「生ニシンと焼きホタテ、海老芋の煮物」に、生姜風味の餡をかけたもの。ホタテは火が通り過ぎていてダメだったが、海老芋は美味しかった

締めた「生ニシンと焼きホタテ、海老芋の煮物」に、生姜風味の餡をかけたもの。ホタテは火が通り過ぎていてダメだったが、海老芋は美味しかった 「天然ブリ」は、脂がのっていて、水前寺菜(金時草)も旨かった

「天然ブリ」は、脂がのっていて、水前寺菜(金時草)も旨かった 「焼きカマス」に添えられたクラッカーと安納芋には、花山椒がのっていて、甘さの中にもピリッとしたアクセントがあって良かった

「焼きカマス」に添えられたクラッカーと安納芋には、花山椒がのっていて、甘さの中にもピリッとしたアクセントがあって良かった 「茶碗蒸し」は、単なる鰹節の味ではなく、しょっつるのような濃厚な魚介系の味がした

「茶碗蒸し」は、単なる鰹節の味ではなく、しょっつるのような濃厚な魚介系の味がした 具材は舞茸などのキノコや百合根

具材は舞茸などのキノコや百合根 最初の握りは、熟成した「アオリイカ」。熟成させ過ぎていてドロドロに溶け、アオリイカ特有の甘みや食感を全て失っていた

最初の握りは、熟成した「アオリイカ」。熟成させ過ぎていてドロドロに溶け、アオリイカ特有の甘みや食感を全て失っていた 「イシガキダイ」は、脂がのっていて最高だった

「イシガキダイ」は、脂がのっていて最高だった 「連子鯛」は食感、締め具合ともに良かった

「連子鯛」は食感、締め具合ともに良かった 大ぶりの天草の「真アジ」は、とても脂がのっていて美味しい

大ぶりの天草の「真アジ」は、とても脂がのっていて美味しい 春の「赤貝」は、身が厚く香りもあり、まさに旬の美味しさ

春の「赤貝」は、身が厚く香りもあり、まさに旬の美味しさ 「サワラ」は、身が柔らかく味が繊細

「サワラ」は、身が柔らかく味が繊細 「本鮪のトロ」

「本鮪のトロ」 「本鮪の漬け」

「本鮪の漬け」 スモークされた「脳天」が良かった

スモークされた「脳天」が良かった ボイルしたての「車海老」は、香りはそれほどではなかったが、甘みがあっていい

ボイルしたての「車海老」は、香りはそれほどではなかったが、甘みがあっていい 北海道産バフンウニ(若い店主はムラサキウニと説明していた)は、やはり美味しい

北海道産バフンウニ(若い店主はムラサキウニと説明していた)は、やはり美味しい 「トコブシと肝のリゾット」は、酢飯なのか?酸味が微妙

「トコブシと肝のリゾット」は、酢飯なのか?酸味が微妙 最後は、「赤貝のヒモの巻物」で終了

最後は、「赤貝のヒモの巻物」で終了 このビルの1階にあります

このビルの1階にあります ココです!

ココです! ゆったりとしたL字型のカウンター席

ゆったりとしたL字型のカウンター席 お酒のメニュー

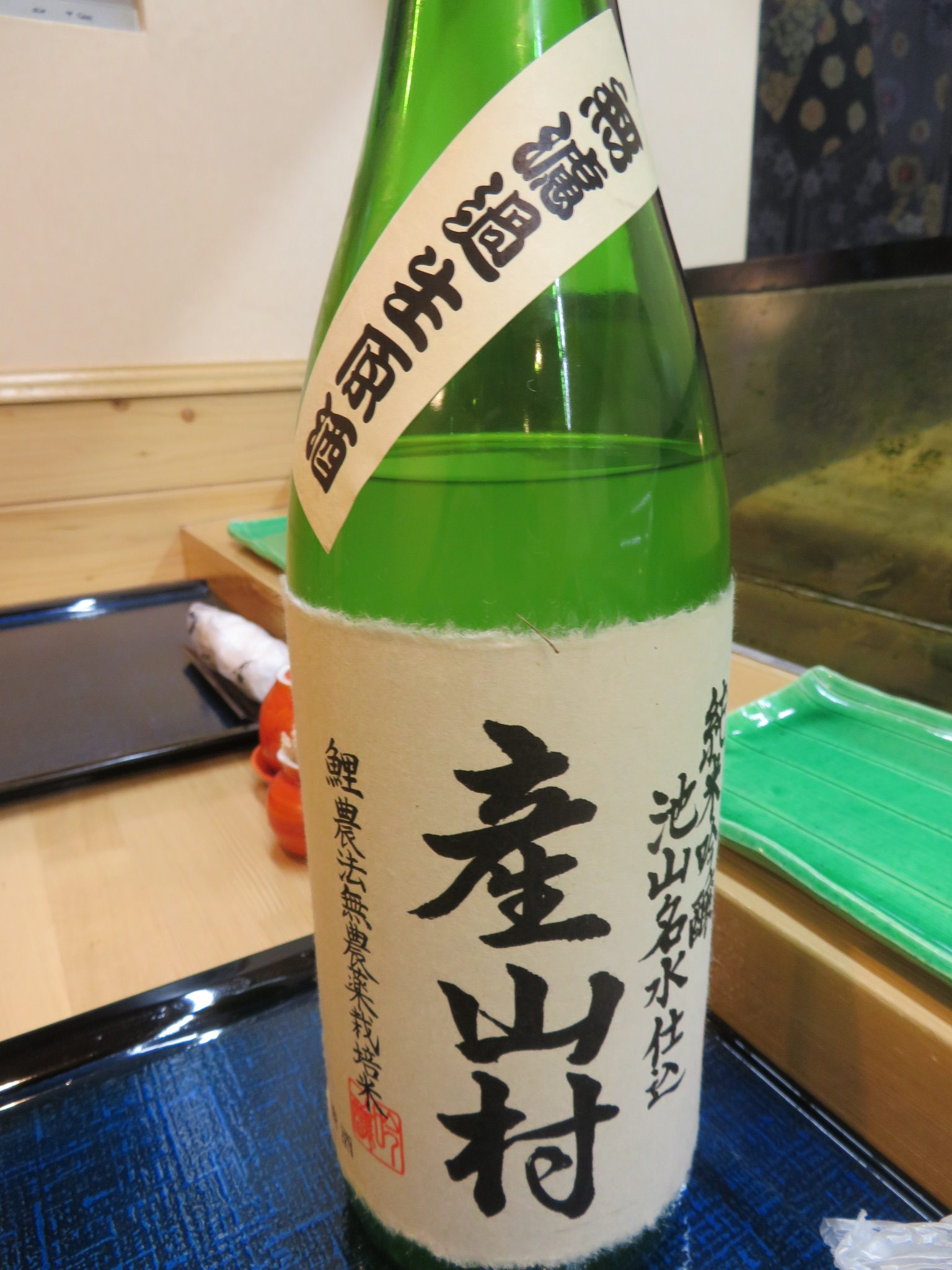

お酒のメニュー 地酒「産山村・純米」は、悪くはない

地酒「産山村・純米」は、悪くはない おまかせコースは、酒のアテからのスタート。「白魚とウルイの生姜醤油」

おまかせコースは、酒のアテからのスタート。「白魚とウルイの生姜醤油」 大根おろしとウルイをどけると、熊本産の生白魚が出現

大根おろしとウルイをどけると、熊本産の生白魚が出現 「アラのポン酢」

「アラのポン酢」 皮も入っているので食感抜群!

皮も入っているので食感抜群! 「菜の花の胡麻和え」

「菜の花の胡麻和え」 「熊本産ヒラメの刺身」

「熊本産ヒラメの刺身」 身が厚く切られていて弾力が凄い

身が厚く切られていて弾力が凄い 「地元のアオサの茶碗蒸し」

「地元のアオサの茶碗蒸し」 忘れたが、「イワシのオイル漬け」だったような気がする

忘れたが、「イワシのオイル漬け」だったような気がする 「葉山葵漬け」

「葉山葵漬け」 「カラスミ」

「カラスミ」 地物「太刀魚の焼き物」は脂がのっていて美味しかった

地物「太刀魚の焼き物」は脂がのっていて美味しかった 握りの最初は、初物の熊本県産「さより」。食感に加えて旨味十分

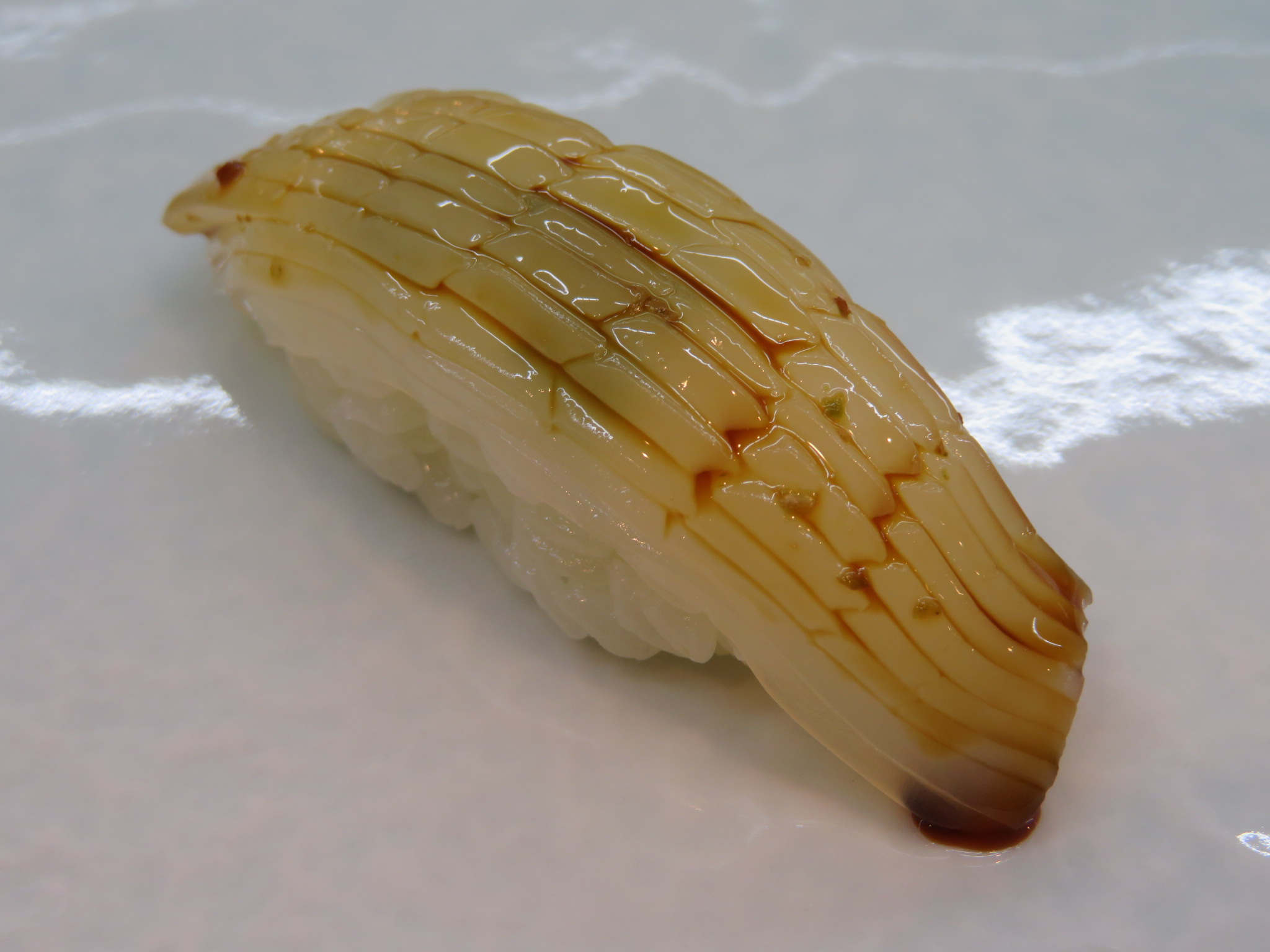

握りの最初は、初物の熊本県産「さより」。食感に加えて旨味十分 地物の「モンゴウイカ」は塩でいただく

地物の「モンゴウイカ」は塩でいただく 台湾産の「カジキマグロ」は水っぽく、脂と香りに乏しい

台湾産の「カジキマグロ」は水っぽく、脂と香りに乏しい 燻された地物の「さわら」は、トロッとして抜群に美味しい

燻された地物の「さわら」は、トロッとして抜群に美味しい 「天草産の車海老」は、まあまあの美味しさ

「天草産の車海老」は、まあまあの美味しさ 「根室産のバフンウニ」

「根室産のバフンウニ」 「熊本産・真アジの昆布締め」は、せっかくの繊細な味なのに生姜が効きすぎていた

「熊本産・真アジの昆布締め」は、せっかくの繊細な味なのに生姜が効きすぎていた 「京都舞鶴産の本マグロのトロ」は、とろけて香り良し

「京都舞鶴産の本マグロのトロ」は、とろけて香り良し 締めて四日目だという「コハダ」は、香りがよく、締めすぎておらず美味しかった

締めて四日目だという「コハダ」は、香りがよく、締めすぎておらず美味しかった 「韓国産の煮穴子」はフックラと柔らかで美味しい

「韓国産の煮穴子」はフックラと柔らかで美味しい 「鮪と胡麻の巻物」は、簾でしっかりと巻かれておらず、緩すぎ

「鮪と胡麻の巻物」は、簾でしっかりと巻かれておらず、緩すぎ 「アラの潮汁」はコクがあって良かった

「アラの潮汁」はコクがあって良かった 「玉子焼き」は普通

「玉子焼き」は普通 デザートで締めとなる

デザートで締めとなる 熊本市郊外の交通量の多いエリアにあります

熊本市郊外の交通量の多いエリアにあります ココです!

ココです!

昭和の寿司店を彷彿させるガラスケース

昭和の寿司店を彷彿させるガラスケース 入って右側には、小上がりのテーブル席がある

入って右側には、小上がりのテーブル席がある 最初のアテは、地物の「真鯛の刺身」をおろしポン酢でいただいたが、これはまあまあの美味しさ

最初のアテは、地物の「真鯛の刺身」をおろしポン酢でいただいたが、これはまあまあの美味しさ 「モンゴウイカとうるかの和え物」は、イカを2週間熟成させているせいか、素晴らしい酒のアテに仕上がっていた

「モンゴウイカとうるかの和え物」は、イカを2週間熟成させているせいか、素晴らしい酒のアテに仕上がっていた 「本鮪のトロの刺身」はカマに近い部分なのか、非常に脂がのっていた

「本鮪のトロの刺身」はカマに近い部分なのか、非常に脂がのっていた 今回アテで一番美味しかったのは、地物の「煮アワビ」。塩加減が絶妙で旨味十分であった。辛子に付けて食べるは初めてだったが、これが意外にも良かった

今回アテで一番美味しかったのは、地物の「煮アワビ」。塩加減が絶妙で旨味十分であった。辛子に付けて食べるは初めてだったが、これが意外にも良かった 天草のブランド野菜である「湯島大根のふろふき大根」は、味噌の濃さが絶妙で、蕪のように苦みがなくて美味しい

天草のブランド野菜である「湯島大根のふろふき大根」は、味噌の濃さが絶妙で、蕪のように苦みがなくて美味しい 「函館・うに・むらかみ」の「バフンウニ」と「自家製カラスミ」

「函館・うに・むらかみ」の「バフンウニ」と「自家製カラスミ」 自家製カラスミだけでも美味しいのに、それに生ウニをのせて食べると甘味が増して最高だ

自家製カラスミだけでも美味しいのに、それに生ウニをのせて食べると甘味が増して最高だ 続いていただいた酒は、若大将お勧めの地酒「産山村・純米吟醸・無濾過生原酒」。うす濁りながら洗練されていてコクがあり、糀臭さもない。今まで飲んだ「産山村」のイメージを覆す美味しさだった

続いていただいた酒は、若大将お勧めの地酒「産山村・純米吟醸・無濾過生原酒」。うす濁りながら洗練されていてコクがあり、糀臭さもない。今まで飲んだ「産山村」のイメージを覆す美味しさだった 最後は、地物の「シャコの焼き物」。小振りでありながら香ばしさと旨味があり、酒のアテとしては良かった

最後は、地物の「シャコの焼き物」。小振りでありながら香ばしさと旨味があり、酒のアテとしては良かった さあ、そしていよいよ握りに。まずは、2種類のガリと漬物が出てきたが、ガリは九州らしくかなり甘めだ。これは地元客ではない限り、かなり好みが分かれるところ

さあ、そしていよいよ握りに。まずは、2種類のガリと漬物が出てきたが、ガリは九州らしくかなり甘めだ。これは地元客ではない限り、かなり好みが分かれるところ 漬物

漬物 「ヤリイカ」

「ヤリイカ」 「サヨリ」

「サヨリ」 「ヒラメ」は塩でいただく

「ヒラメ」は塩でいただく 「バフンウニ」は海苔なしで食べても美味しい

「バフンウニ」は海苔なしで食べても美味しい 「赤貝」は小振りなものを2つ握って供された

「赤貝」は小振りなものを2つ握って供された 口直しの「溶き玉子の味噌汁」は、店主の言うように握りを邪魔せず良かった

口直しの「溶き玉子の味噌汁」は、店主の言うように握りを邪魔せず良かった 茹でたての「車海老」は甘く香りもあり、非常に美味しかった

茹でたての「車海老」は甘く香りもあり、非常に美味しかった 脂がのった「本鮪のトロ」は見た目通りの美味しさ

脂がのった「本鮪のトロ」は見た目通りの美味しさ 炙った「五島産のあなご」は、塩でいただいたが、これが臭みがなくとろける様に美味しかった

炙った「五島産のあなご」は、塩でいただいたが、これが臭みがなくとろける様に美味しかった 「こはだ」は香り十分で、締め方も丁度良かった

「こはだ」は香り十分で、締め方も丁度良かった 香りをつけるために表面を少し焦がしたという「玉子焼き」は普通

香りをつけるために表面を少し焦がしたという「玉子焼き」は普通 締めの巻物は、ロンドンに移転した「あらきTHE ARAKI」名物の手巻きの鉄火巻き「チョモランマ」を模したような巻き方であるが、若大将曰く、この巻き方は決して「あらき」がオリジナルではないという。この店の手巻きは、マグロ少なめのネギトロスタイルで、これに合うという若大将こだわりの煮切りをつけていただく

締めの巻物は、ロンドンに移転した「あらきTHE ARAKI」名物の手巻きの鉄火巻き「チョモランマ」を模したような巻き方であるが、若大将曰く、この巻き方は決して「あらき」がオリジナルではないという。この店の手巻きは、マグロ少なめのネギトロスタイルで、これに合うという若大将こだわりの煮切りをつけていただく 上通商店街アーケードの裏通りの細い通りにあります

上通商店街アーケードの裏通りの細い通りにあります ココです!

ココです! 写真撮影禁止なので、今回の写真はここまで。

写真撮影禁止なので、今回の写真はここまで。