眼循環代謝外来 Ocular Circulation and Metabolism

【責任医師】加瀬 諭

2016年4月より眼循環代謝外来を引き継がせていただいております。 本外来は黄斑外来、網膜硝子体外来とも連携し、様々な眼底疾患の病態を、眼循環の観点から検討を行っております。研究手法は蛍光眼底造影検査所見、光干渉断層計(OCT)、OCT血管造影に加え、これまで当科で積極的に行ってきたレーザースペックルフローグラフィー(LSFG)を用いた黄斑部脈絡膜血流や視神経乳頭血流の解析を行っております。LSFGは網脈絡膜の血流速度や血流量を反映し、黄斑部では80%以上脈絡膜血流を反映します。

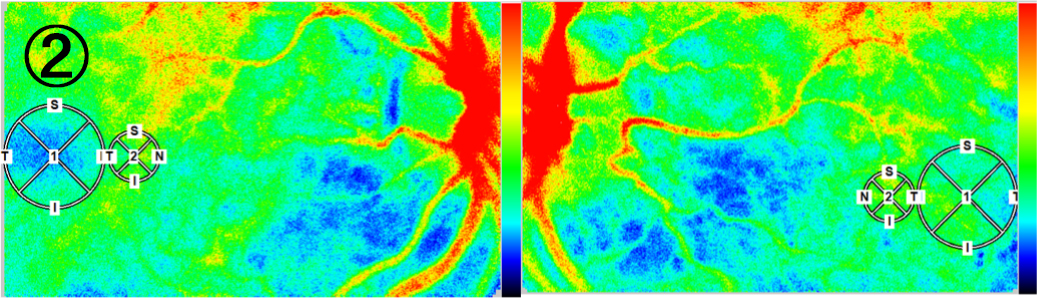

画像において暖色系では過灌流、寒色系では灌流低下を示し、定量的に評価も可能です。Swept-Source (SS)-OCTにて明瞭に脈絡膜を観察することが可能になり、脈絡膜厚も正確に測定し解析しております。実際には、加齢黄斑変性に対するベバシズマブやアフリベルセプトを用いたPDTトリプル療法、MEWDS、PIC、AZOORといった炎症性眼底疾患におけるOCTAとLSFGの比較などの検討を行っております。併せて、眼内腫瘍におけるLSFGやOCTAの解析にも力をいれております。

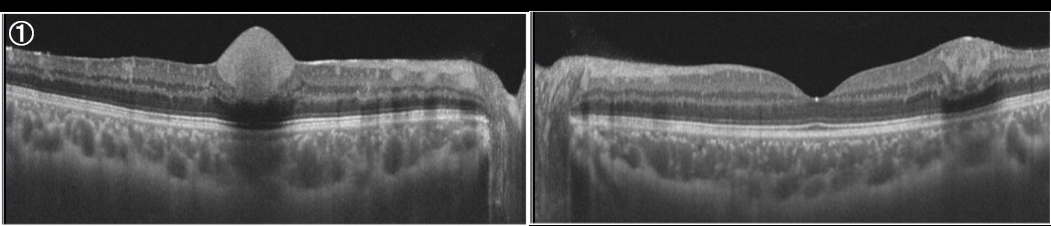

近年は下記に示すように、白血病網膜症における脈絡膜循環を解析し、 OCT所見との関連を明らかにし、英文雑誌に掲載されました(Mitamura M, Kase S, et al. BMC Ophthalmol 2022)。

今後とも眼循環代謝外来をなにとぞよろしくお願いします。

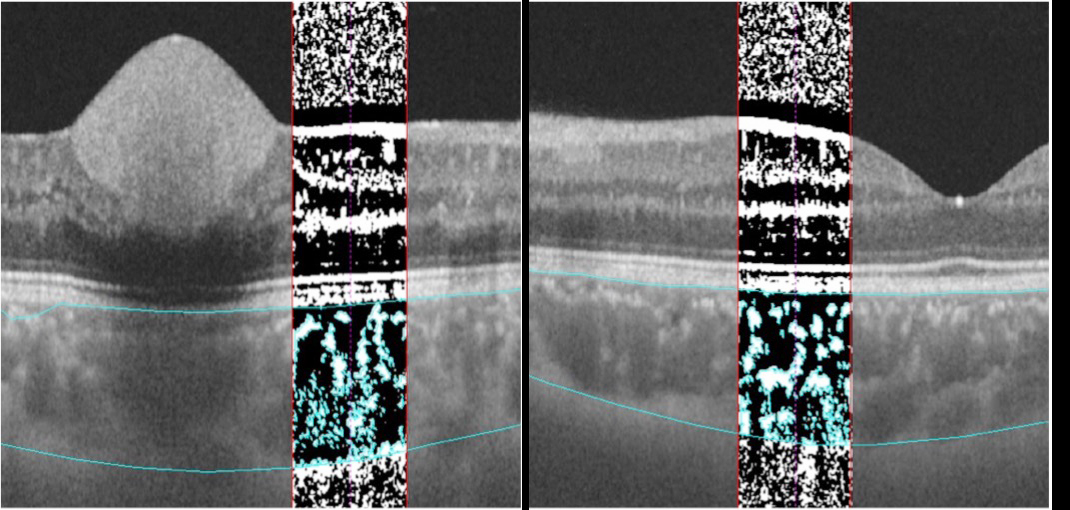

白血病網膜症におけるOCTで網膜出血に一致する高輝 度反射を認めた。

LSFGでは寒色系を示した。

脈絡膜二階調化法では明画素は間質領域、暗画素は管腔領域を示した。