新トレーニングプログラム(TP)について |

| 安藤 亮 |

新トレーニングプログラム元年

専門分野の技術を習得し将来の指導医を育成することを目的とした教育プログラム「臨床指導医育成プログラム」、通称トレーニングプログラム(TP)は2011年4月からスタートしていました。これまで25名以上の指導医が育ち、その指導医は新たなフェローを指導し、これまで脈々とこのTPが引き継がれています。2025年からはここに新しいシステムを追加することになりました。

これまで、専門分野を持って学びたいけどTPに入るのはちょっと…と尻込みする人が少なくありませんでした。TP卒業までに数年かかり、その後も何年かは指導のために大学にいなければならないというルールが一つのハードルでした。何年も拘束されることもそうですし、大学の勤務が大変というのも理由の一つだと思います。関連病院と比べて大学では臨時手術が多い、外来患者数が多い、雑務が多い、学会発表をする機会が多い、学生へ指導する必要があるなど、確かに大変です。雑務以外は、裏を返せば学習機会が多いことにもなりますし、専門分野を持っていても他の分野を学ぶ機会も多いですし、メリットも大きいと思いますが、忙しいとなかなかメリットを感じづらいかもしれません。特にこの1~2年は臨時手術がとても多くなっていました。そこで、少し余裕を持たせて定期手術を組むことで臨時手術を早い時間から開始できるようにしましたが、それだけでは定期手術が滞ってしまいますし、臨時手術を十分に減らすことはできません。

一方で大学の外に目を向けますと、時計台記念病院と手稲渓仁会病院以外にはTPを受けられる施設はありませんでした。そのため、そういった施設では白内障手術しか学べません。せっかく大学よりも時間に余裕を持てる関連病院に出ているのに学ぶ機会が少ないのであれば、もったいないことです。関連病院にいる医局員にアンケートをとったところ、専門分野を学ぶ機会があればぜひ学びたいという人が結構多いこともわかりました。

TPのハードル、大学の臨時手術の多さ、関連病院でも専門分野を学びたいというニーズ。これらに応えるために、関連病院でも専門分野の手術をすることにしました。網膜剥離でも緑内障でも、関連病院に大学の指導医が行って手術の執刀や指導をすれば、大学での手術件数を減らすことができますし、関連病院の医師も専門手術を学ぶことができます。手術件数の減少は、手術待機期間を短くしてくれる意味合いのほうが大きく、より適切な時期に手術を行えるようになります。臨時手術を関連病院で行うことで、大学の新患担当医・病棟担当医・退院後の外来診察医の負担を減らすことができます。関連病院での専門分野手術は、その病院での収益向上や病床稼働率向上にも寄与します。つまり、大学と関連病院、あるいはそこに勤務する医師たちにとってwin-winなシステムと言えます。こうして出来上がった新しい教育体制をbasic training program (BTP)と命名し、これまであったプログラムをadvanced training program (ATP)と改名しました。

BTPのルール作りは難しかったですが、関連病院で希望した専門分野の手術について大学所属医師から直接学ぶことのできるプログラム、前年度の人事アンケートでBTP希望を出す、1年毎に見直す、手術習得後も指導医との協力体制で診療する、後輩を指導する義務は設けない、指導医は開始前に1年の目標を明文化する、といった内容にしました。

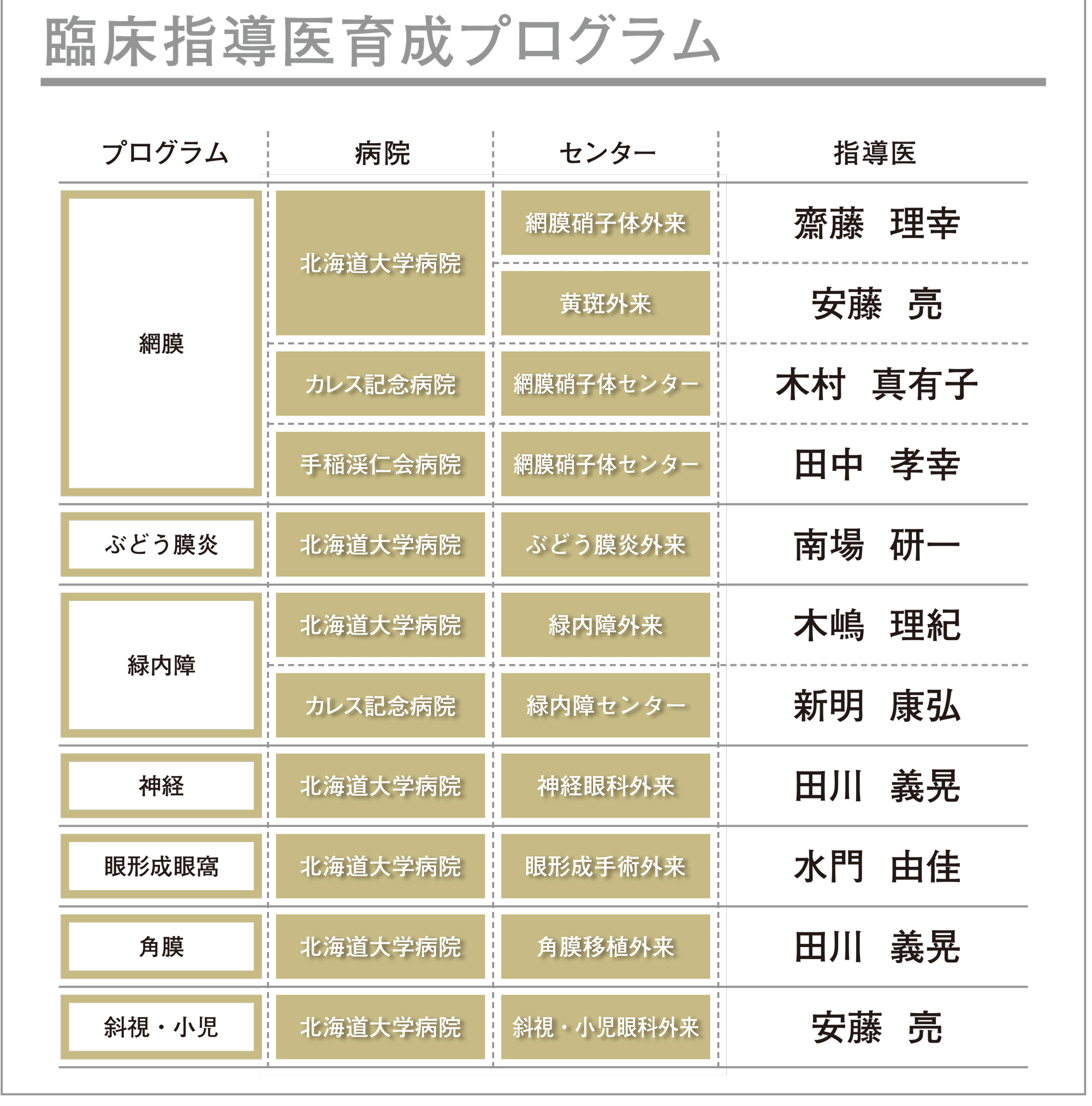

2025年 育成プログラム指導医

臨床指導医育成プログラム体験談

2023年 長谷 敬太郎(ぶどう膜炎)

2023年 渡邉 竜也(眼形成)

2022年 酒井 正人(網膜硝子体)

2022年 菊地 香澄(緑内障)

2021年 荻野 陽(ぶどう膜)

2020年 新海 晃弘(緑内障・神経眼科)

2019年 品川 真有子(網膜硝子体)

2019年 水門 由佳(眼形成)

2016年 鈴木 智浩(眼形成)

2015年 木嶋 理紀(緑内障)